31. 小丑竟是我自己?自我传播与社会交往

大家好,我是刘海龙!欢迎收听《生活在媒介中:传播学100讲》。前段时间网上流传了一句话,叫小丑竟是我自己。这句话出现的场景,基本都是那种自我纠结,或是自己的预估与实际的情况有很大出入的时候。这时候大家又气又恼,也带着点自嘲,就会说出这句话。

为什么会出现这种“小丑竟是我自己”的情况?这涉及到的就是我们这一集要讲的自我传播。

表情包来自网络

什么是自我传播?

自我传播是传播学里的一种传播类型,所谓的传播类型,大家可以理解是我们使用媒介进行交往的模式,它按照发生的语境,可以被分成很多不同的类型。

比如自我传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播、网络传播、跨文化传播、修辞与演讲、政治传播、健康传播等等。不同的模式,信息有不同的传播规律,这是我们第二单元的核心内容。

今天我们先讨论自我传播,自我传播,也叫内向传播,顾名思义,就是自己对自己的传播。而“小丑”的出现,就是因为自己对自己的传播出了问题,这里面,既包括了我们对自己的误解,也包括了我们对别人的误解。

有听友可能会问,都叫自我传播了,这里和别人有什么关系?也有人可能会问,传播不是至少要两个主体吗?要有一个传播者,一个接受者才行。自己对自己应该没有传播的必要吧,我在想什么,我自己是个啥样的人,难道自己还不知道吗,难道还会存在两个相互隔绝的我吗?

在回答这些问题之前,我们先来讲一个故事。

不知道大家有没有看过奥地利作家茨威格写的一部小说,叫《象棋的故事》。里面写了一个人被关在纳粹监狱的单人狱室里,无法和人交流,感到十分痛苦。所以有一天他趁自己被提审的时候,趁机从狱卒挂在衣架的衣服兜里偷来了一本书。他满怀期待地拿回去一看,结果却大失所望,原来他冒着生命危险偷来的书,是一本国际象棋的棋谱。

奥地利作家茨威格

经过短暂失望后,这个人觉得,有书看总胜过什么都没有,于是就自己用纸团制作了棋子,按照书上面的棋步摆棋打谱,用这种办法自我消遣。很快,他就把书里的所有棋谱都记得滚瓜烂熟。

后来他甚至可以抛弃棋子棋盘,仅凭记忆和想像就可以复盘。再接着,他慢慢看出其中一些走法不满意,就自己接着下。到最后,他发现的问题越来越多,干脆就自己和自己下,左右互搏。每天都下,甚至睡觉了在梦里也继续。最后他成为了象棋高手,但是也出现了精神分裂,所以医生禁止他再碰象棋。

这个故事能和自我传播有什么关系?故事里的主人公自己和自己下棋,其实这就是自我传播。甚至就是和别人下棋,也会有自我传播发生。因为下棋时要站在对立的角度进行思考,如果是一个高手,就需要尽可能地通过预测对方的行为,为彼此找到最佳应手,这里的预测也是一种自我在两种身份之间切换交流,这本质上就是自我传播。

自我传播的场景其实很多,像我们写日记也是一种自我传播。写日记不仅是一种自我反省,可以从客观的角度评价和反思自己今天的行为。而且以后再来翻阅之前写的日记时,又会带来一种今日之我与昨日之我的对话。

我有的时候看自己之前写的东西,经常会觉得很意外,有的时候是觉得自己过去很幼稚,还有的时候会觉得原来自己以前居然知道得比现在还多。这个感觉很神奇,和就像从日记里看见了另一个陌生人一样。

还有做梦也是一种自我传播。按弗洛伊德的说法,梦是我们潜意识与意识之间的交流,如果我们心灵不会分化产生不同的对话主体,就不会有梦的存在。所以我们很少在梦的一开始就知道结果,虽然是我们自己制造的梦境,但是我们却并不知情,就像是在看别人导演的电影。

法国哲学家萨特还发现了一个现象,那就是人会自我欺骗。这也是一种自我传播,一般来说,欺骗只有在传受双方信息不对称,也就是说传播者掌握接受者不知道的信息时,才能发生。那么自欺也说明其实“自我”并不是一个完全透明的整体。自我欺骗和欺骗别人不同,欺骗别人是故意隐瞒真相,而自欺是面对真相但是不承认真相。

法国哲学家萨特

对此,萨特的解释是,自欺的出现,是因为人虽然有选择的自由,但总是会认为自己限于客观条件,不得不如此,而不是因为我们不愿意突破自己的舒适区,去承担改变带来的变化和责任。

我们都曾有过这样的时候,当我们对一件事或一个人也没有那么喜欢,但是却觉得好像也没有更好选择时,也许就会觉得也还可以凑和。这就是一种自欺。萨特举过一个例子,一个女子面对不喜欢的追求者的舞会邀请,仍然会接受,虽然她并不喜欢此人,但是又不好拒绝,于是就自欺欺人、浑浑噩噩地去了。

除此之外,萨特还举过另一个乐在其中的自欺的例子。一个咖啡馆服务生表现得尽职尽责,甚至还会显示自己的高超端盘子技术,他越是这样做,就越是自得其乐,觉得自己天生适合这个工作,甚至觉得自己干不了别的。

但以萨特略带偏见的眼光看,会觉得好像做服务生不是个正经工作,至少不如做哲学家,所以这个服务生之所以在不正经工作上做得乐在其中,就是因为他在表演,是自我欺骗,在自欺中他就放弃了去尝试做其他工作的可能性。自欺,也是哲学上一个微妙的问题。

当然,除了做梦、写日记,或是自欺,更多的时候,自我传播像是脑中有两个声音在对话,表面上波澜不惊,实际上内心波涛汹涌。

比如俄国作家陀思妥耶夫斯基在《地下室手记》里塑造的那个主人公,他是一位住在地下室的40岁的八品政府公务员。这个角色非常有意思,因为他往往最开始想的是A,但是转念又用B去否定A,但是最后行为做出来,却既不是A也不是B,而是C,可他在事后心里又对C不满,想着要用D或者E来纠正C。

俄国作家陀思妥耶夫斯基

从A到E的纠结,现实中我们每个人可能都多多少少有点这个主人公的影子,经常处于迷茫和矛盾之中。

自我传播的主我与客我

听到这里你可能会觉得,自我传播很像内心戏,应该属于心理学或者精神分析研究的问题。那么传播学为什么会关注自我传播呢?自我传播对我们的媒介生活又有什么提醒呢?

我们前面说过,传播学会从关系和连接的角度来看待世界。这样来看,自我也并不是孤立的,它总是在与社会的交流中逐渐发展起来;反过来,自我传播中也蕴含着世界与自我的对话。

这两个观点最早是由美国学者乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead,1863-1931)提出的。他是芝加哥大学哲学系教授,他最有名的著作就是《心灵、自我与社会》,里面系统地讨论了自我传播中的连接,这本书一问世,对社会心理学和社会学影响巨大。

美国学者乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead,1863-1931)

米德在书里把自我分成了两个部分,一个是主我,英语中用大写的字母“I”,也就是做主语的“我”来表示。这是一个动物性的、本能的自我,充满欲望、革命性和创新性的我。这个我是积极的、行动的我,如果没有这个我,人就只剩下躺平和低欲望,生活就失去了目标。但是如果只有这个我,每个人只想满足自己的欲望,那就只剩下弱肉强食的丛林世界,而没有人类社会可言。

米德在书里把自我分成了两个部分,一个是主我,英语中用大写的字母“I”,也就是做主语的“我”来表示。这是一个动物性的、本能的自我,充满欲望、革命性和创新性的我。

这个我是积极的、行动的我,如果没有这个我,人就只剩下躺平和低欲望,生活就失去了目标。但是如果只有这个我,每个人只想满足自己的欲望,那就只剩下弱肉强食的丛林世界,而没有人类社会可言。

因此,米德认为在自我中,还有一个审查机制,这就是客我,英语写作“me”,也就是宾语的“我”。这个我代表着传统的、习惯的我,也就是包含着一般社会大众态度的那个我。

米德认为,我们的每个行为都是这两个自我相互沟通与协商的结果。比如我们想升职加薪,就要在领导面前好好表现,要超过甚至打败其他同事,这就是主我。但是这时候客我会阻止主我这么干,因为这可能导致周围同事对我有意见,瞧不起我。于是主我与客我之间就会展开对话与妥协,这就发生了自我的传播,最后影响了自己的行为。

我们看到,在这个过程中,个人会把他人对我的社会评价也纳入到自我之中。这就是自我传播存在的原因。因为每个人都不是一个独立的我,而是一个社会的我。我们会说,干一件事的时候想着别人的感受,这就是共情能力。也只有每个人都遵守社会一般的规则和评价,人们才能正常交往。

就像生活中我们常说一个人高情商,就是说对他人的反应比较敏感,说话做事的时候会不断估计别人的感受,这样就会让周围人感到舒服,愿意与他/她交往。

但如果一味强调客我,放弃主我,这就成了讨好型人格,人生也就失去了意义。所以,我们需要在自我传播找到一个合适的度,在主我、客我之间取得一个恰当的平衡。

自我传播是社会交往的必要条件

其实,米德说的客我的存在,是人类这个高级动物才有的特殊能力。我们都有把自己想像成别人,站在他人的角度来评价自己的经验。但是其实我们并不完全了解他人的评价,这只是一种我们自己的想像。这是小丑出现的另一个原因。

米德的学生库利提出过一个镜中我的理论,认为人是通过想象他人的反应来建立自我的。最典型的就是人有脸红的反应。当我意识到别人对我的言行评价很低时,就会感觉到难堪、尴尬,因而产生一种无法控制的面部毛细血管充血的现象。

这种脸红它既是心理现象,也是生理现象,想控制还控制不住。有的人甚至内向到,一和别人说话就脸红,害羞,社恐,其实都是害怕别人对自己形成不好的评价,这就是过于在意他人看法,客我过于强大的表现。但是很可能别人并不这么看。

这就引出了另一个问题,我们对于他人眼中我的形象的这种想像是如何建立起来的呢?米德认为这是后天学习形成的,奥秘就在儿童时期的成长过程中。儿童会慢慢意识到身边具体看护者(比如父母、保姆等)的要求和期待,这就会让他们形成一个“特定他人”的概念。

随着成长,儿童开始参加游戏,在游戏中扮演别人的角色。扮演某个角色时,儿童就暂时不是自己,如果演过家家的时候你演父亲或者母亲、警察或者小偷,这一刻你就必须用他们的视角看待社会,接受他们的角色规范。在这个过程中,我们就学习跳出主我的局限,把自己当成客体,从特定他人的眼光来看待世界。

更进一步地,我们还会跳出具体的某个角色,以参加游戏的群体的态度来看待世界。比如你会想,自己或别人的行为是否符合这个游戏的角色要求等等。这个时候的他人就不局限于特定的某个人,而是一般社会的规范和要求。这就形成了一般性的他人的概念。

就像家里的长辈经常会说你:“这么做别人会笑话。”这里的“别人”其实并不特指任何具体的人,而是代表着社会一般评价和规范。

通过这个过程,这个一般性的他人就内化成为我们自我的一部分,干什么之前都会和这个社会性的自我进行对话,也就是先来自我传播一番。这样,我们的行为就符合社会规范,不至于彼此无法预测,不按常理出牌,这样就为社会交往准备了必要条件。

如果大家看过汤姆·汉克斯演的电影《荒岛余生》,就会发现,哪怕是在一个没有其他人的荒岛,汉克斯演的那个联邦快递的员工也要用排球制造出一个他人,来与自己对话。看上去是人和排球之间的交流,实际上这个排球就是汉克斯头脑中那个客我的外化表现。我们可以看到,哪怕是荒岛上没有他人,他在每做一件事时也忍不住要考虑排球代表的一般性他人,也就是社会的评价。

汤姆·汉克斯主演的《荒岛余生》中的排球

这里我们又一次看到了在自我传播中他者的存在。不过,也正是因为我们能够跳出自我,站在他人角度看待自己,与他人共情,照顾他人感受,并且约束自我,交往才成为可能,人和人才能联结成社会,社会也才成为可能。

米德这个理论对后来哈贝马斯的交往行动理论影响非常大,哈贝马斯之所以认为人与人可以理性沟通,其中重要的一个条件,就是我们有能力站在对方的角度理解对方。

在自我传播中认识自我

那么了解自我传播的模式和心理,有什么意义?它让我们意识到自我观念的重要性,尤其是客我的重要性。你可能听过预言的自我实现理论,它告诉我们,如果你相信自己是什么人,你就会成为什么人。

萧伯纳曾经写过一个话剧叫《皮格马利翁》,后来被翻拍成了电影《窈窕淑女》,由奥黛丽·赫本主演。里面讲了一个语言学家与一个上校打赌,说可以把在车站前卖花的粗俗姑娘变成贵族。

他怎么做的呢?他先从改变这个卖花姑娘的发音和举止开始,再让她进入上等社会的社交圈。后来这位卖花姑娘就通过别人对她优雅的反应,来形成了她的客我,进而改变了她的自我观念,开始真的相信自己是一个上流名媛。反过来,这种自我认知的强化又会让周围人更加相信她的出身高贵。

电影《窈窕淑女》

心理学家们也通过实验,验证了这一观点。曾经有个实验,是随机地在小学生里挑选出一些人,说他们是天才,结果一段时间后,被挑中的人的学习成绩真的比没挑中的人提高了更多。看来只要你自己相信自己是天才,周围人也相信你是天才,你就真的可能成为天才。

因此,周围人怎么看我,确实是我们特别在意的事情,因为它会影响到我们的自我评价,进而影响到我们的自我实现。

当代哲学家齐泽克曾经讲过一个笑话。一名渔夫和上世纪90年代红遍天下的名模辛迪·克劳馥流落到了荒岛上,之后他们发生了关系,克劳馥问渔夫满足了吗,渔夫说还有一个小小的要求,就算是真正的满足。

渔夫的要求是,她能穿戴上胡子,装成他最好的朋友的样子吗?克劳馥很奇怪,以为渔夫是个变态,但还是按照他的请求去做了。装扮完成之后,渔夫一把抱住她,脸上带着那种男人脸上才有的特色猥琐笑容,“嘿!保罗!你信不信,我刚刚睡了辛迪·克劳馥!”

陈春成的小说《传彩笔》里也写了一个类似的故事,说如果一个人突然具有了极高超的文笔,能写出最好的文章,但是别人无法看到,这个人自己还能觉得自己是个伟大的作家吗?同样,齐泽克说的那个渔夫,如果没有他的好朋友保罗见证这一点,他的自我能得到确认吗?

这就像我们出去旅游或干了点啥特别的事,就爱发朋友圈一样,好像这个朋友圈不发,这个游就白旅了,这个事也白干了一样。这些说的,都是自我的形成离不开自我传播。

另外,了解自我传播还可以帮助我们更明智地认识和评价自我,不去夸大别人对自己的负面评价,要能客观地评价自己,看到自己好的一面,这样也会帮助你克服不必要的交流恐慌。

它的实现方式就是帮助我们认识自我的不同部分,尤其是对照他人与自己对自我认识的不同部分,这样我们可以得到一个更立体的我或更立体的她。前面的镜中我理论也提到,我们一味的他人看到的自我只是一种想像,它未必真的是他人对我的印象。意识到这个,我们对他人评价的负担也许就会小一点。

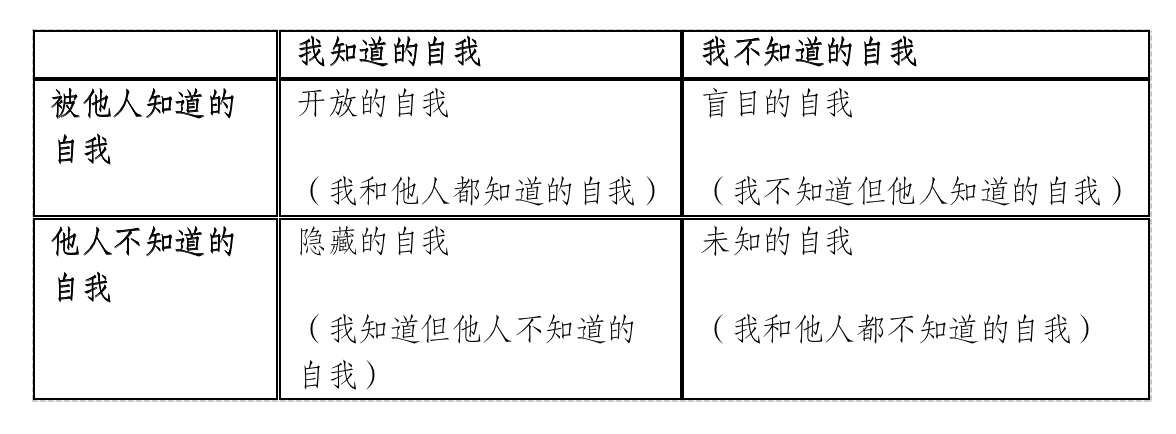

每个人的自我都有不同的部分。有的一部分是我和周围人都了解的,像我的姓名、性别、年龄、职业和明显的个性等,这被称为“开放的自我”。还有的部分就只有我自己知道,比如我保守的秘密,这被称为“隐藏的自我”。

约哈里之窗

还有的部分是我不知道但是别人知道的,比如有时候我们听到别人在后面议论我,时谈到我的形象时,会觉得大吃一惊,原来我在别人心目中是这样的?这被称为“盲目的自我”。最后还有一部分我是自己和别人都不了解的,恐怕会把你周围人和自己都吓一跳。

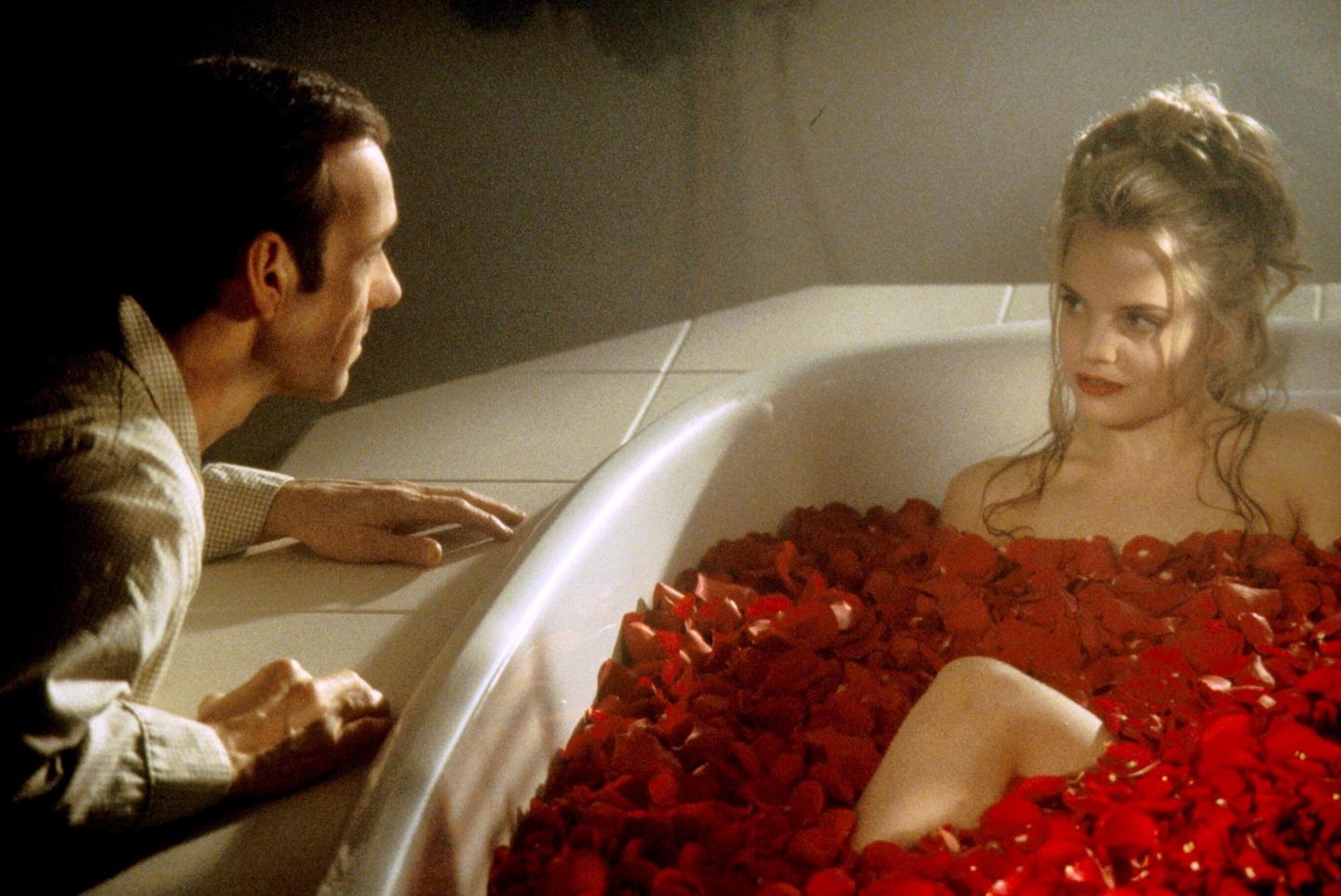

我推荐大家去看看美国电影《美国丽人》或者安德森的小说《小城畸人》,里面经常会出现这种“未知的自我”。

电影《美国丽人》

通过数字技术量化自我

我们前面说的自我,都是在与他人交往中和自我传播中形成的。而随着数字技术在生活中的广泛应用,今天我们的自我不一定要通过与他人交往来定义,数字媒体也可能替代具体的他人,成为了另一个定义自我的他者。

2007年的时候,美国《连线》杂志的沃尔夫(Gary Wolf)和凯利(Kevin Kelly)提出要发展“一种新的智慧形式”,名字就叫“通过数字了解自我”,通过智能对睡眠、饮食、健康、生产力、情绪等个人生活的诸多面向进行自我追踪,我们以数据化的方式进一步优化和思考自己的生活。

这一点其实也变成了现实,我们现在会通过穿戴式设备了解自己的睡眠状况、跑了多少公里,通过淘宝账单了解自己的支出分布,在网上进行学习、阅读打卡,这些都是被数据量化的自我,它既让我们更了解自我、反思自我,但也不知不觉中制造了新的焦虑。

比方说,如果你出去跑步没有带手机,是不是感觉白跑了?如果你明明感觉睡得很好,但是智能手表却告诉你深睡眠少得可怜,你还会觉得今天精力充沛吗?

智能手表

所以,量化自我在方便我们对自己的健康、安全、时间、收支情况进行管理的同时,也造成了自主性丧失的风险,让我们被数据支配。当然,数字技术下产生的量化自我能有多少实际作用,归根结底还是取决于我们自己如何定义自我,这就要看我们是想把定义权交给机器,还是交给社会。

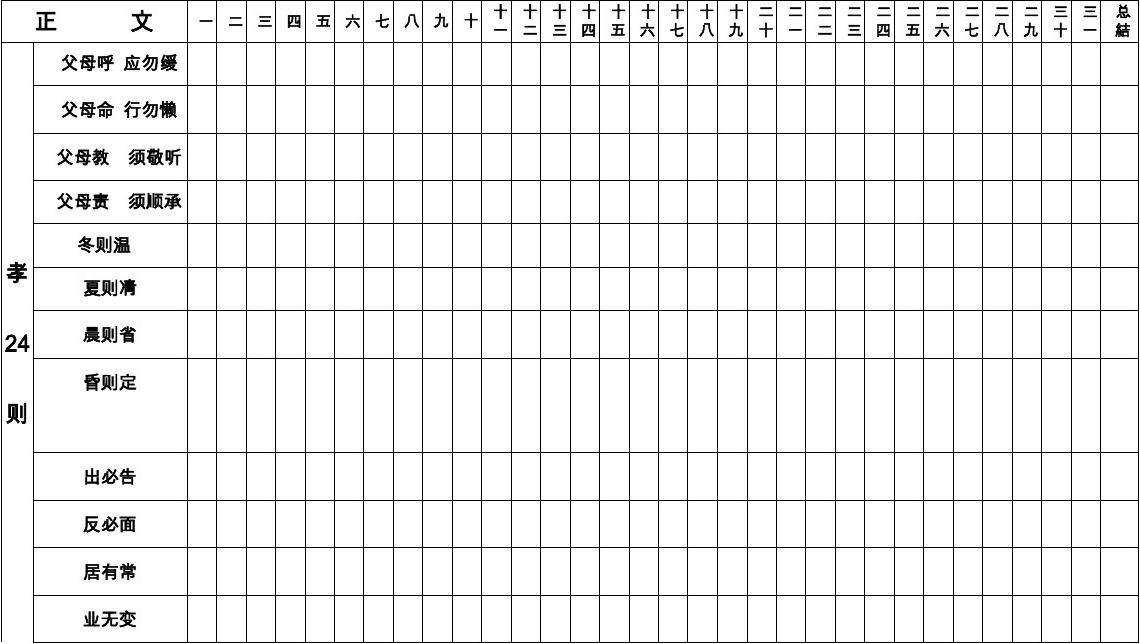

但是话说回来,这种量化自我的自我评价并不是新事物。《论语》里曾子就说自己每天要“三省吾身”。到16、17世纪,中国的江南中下层知识分子中还流行一种叫“功过格”的东西。这些人每天都会记录自己干了什么好事,什么坏事,每个善行恶行最后都会被折合成一定的分值,比如救人一命可以记100“功”,花钱给穷人买衣服可以记5“功”,诽谤他人、散步谣言就要记30“过”,这样每日、每月、每年都进行结算,用积分来看,神是会赐予自己好运还是厄运。

甚至再往前推,这种功与业会决定个人命运的报应思想,从商、周时期就有了,后来受到佛教和道教的影响,不断强化,最后在北宋的《太上感应篇》中形成了完整的理论。明朝时期的袁黄(后改名袁了凡)受云谷禅师的影响,曾经大力提倡功过格,后来写了《了凡四训》,这本书在日本影响也很大。功过格也成为晚明和清朝知识分子中流行的一种可量化的修身方法。

因此,比起古代的计算标准,新技术条件下的量化自我只不过是一种显得更加客观的计数方式而已。

现代的《弟子规》功过格(来自网络)

好,这一讲就到这里。开头说的“小丑竟是我自己”,虽然只是一句玩笑话,但它却很好地揭示了我们在自我传播中所面临的困境。自我传播是所有传播活动的基础,这里面有自己,也有他者,但不管个人如何向内追问,最终还是离不开人际之间的交流,毕竟他人是形塑自我的一面镜子。

下一讲我们会把眼光从自我的内心,扩大到人际传播中,我们会用若干集节目来介绍这个领域。好,感谢你的收听,咱们下次节目再见。