18. 驯化与被驯化:黑胶唱片、LOMO相机、头戴耳机,过去的流行又回来了

大家好,我是刘海龙!欢迎收听《生活在媒介中:传播学100讲》。

不知道大家注意到一个现象没有,曾经是数字音乐主要载体的CD现在已经越来越少见,音像店也逐渐消失了。但是另一方面,一个更古老的音乐载体,黑胶唱片却悄悄地又重出江湖。据统计,目前全世界的黑胶的销量反而超过了CD的。

黑胶唱片

这说明媒介技术的新与旧其实并不是一个线性的、客观的标准,而是一个与特定意义、文化,与人的回忆、情绪、感觉产生复杂纠缠的概念。

前面我们介绍过雷蒙·威廉斯提出的“技术是一种文化形式”的理论,这一次我们要继续沿着媒介的文化意义的方向来讨论媒介与社会的关系。

技术作为一种文化形式

我们为什么会使用一种媒介呢?除了其功能以外,同时还有文化上的原因。

就拿刚提到的黑胶来说,听黑胶可比CD有仪式感,要有专门的播放机,要有效果,还要加上功放、音箱。而且一张黑胶容量也有限,要经常换盘。同时由于播放时的物理磨损,黑胶的寿命也比数字音乐要短得多。

黑胶唱片机

既然如此,用户们为什么要放弃较新的媒介,重新回到更旧的媒介呢?据一些用户说是因为黑胶声音更柔和温暖,不像数字音乐那么锐利。

为了发挥这一特点,可能还要配上一个胆机,就是电子管的功率放大器,甚至还有些玄学说,使用水电还是火电也会影响音乐的音质。

电子管功率放大器

我们可以发现,这些对音乐播放媒介的评价,描述的就已经不再是媒介的表现,而是特定主体关于媒介的意义。黑胶唱片不仅仅是一个音乐媒介,还是承载怀旧情绪的媒介,连接特定音乐社群的媒介。

同样在数字相机都快被手机摄像头取代的时代,还有一批使用胶片相机的年青人。前几年还兴起过LOMO的潮流。LOMO是苏联时期出产的一款相机,因为制作粗糙,容易跑光,造成色调偏青或偏红,形成了一种特殊的美学风格,深得时尚青年的推崇。

LOMO滤镜风格

在阅读媒介的变化中,也出现了旧媒介卷土重来的现象。据2018年的皮尤调查:67%美国人至少阅读了一本纸质书,阅读电子书比例从28%降到26%。而中国的第19次全国国民阅读调查发现,2021年中国成年人纸书阅读量为4.76,高于人均电子书的3.3本。

纸质书的装帧印刷、身体触感和阅读、做笔记的方便,以及它背后丰富的购买、阅读、流通、版本、收藏的故事与文化,可能是电子书难以启及的,尤其是前一段亚马逊Kindle退出中国,使许多读书人对于实体书的确定感又有了新的认识。

从这些例子中我们可以看到,“技术作为一种文化形式”的研究,刚好和基特勒等人的要把人从媒介研究中清除出去相反,对媒介的文化意义研究则刚好相反,他们是要把媒介放到社会的意义网络中,探讨它与人的关系。

媒介技术是一个实物,也是一种技艺。

所谓的技艺,就是媒介在被我们使用的过程中,也可以塑造我们的行为方式,让使用者形成独特的知识与实践。

比如我们在使用手机的过程中,就会形成一套独特的知识与实践,有了手机,我们的约会行为就和之前不一样了。据研究,有了手机后人们的约会变得更不守时。因为手机方便联系,即使迟到也没关系,但是如果没有手机,迟到就会造成很大不便。所以在手机时代之前,我们经常提前到达。

同时手机加强了我们彼此控制的能力,很难完全脱离他人独处。它的拍摄功能,也改变了公共空间与私人空间的关系,改变了人的记录与记忆方式,我们会倾向由文字描述转向直接的图像与视频记录,甚至有时候手抄记录都被拍照扫描所替代,同时拍摄功能还强化了监控社会等等。

所以媒介同时也是一种知识,一种技艺的规则,是嵌入到人类日常生活中的一种文化实践。

为此,英国学者罗杰·西尔弗斯通提出了一个“双重连接”的概念。

他认为媒介既是一个物,同时又是一个符号的传输媒介。作为一个物,媒介具有一定的形状、设计和审美性,同时它又具有特定功能,被作为商品购买,融入到我们的日常生活中,被集体或个人使用。

作为一个中介,媒介又把使用者带入到特定的意义空间之中,我们可以通过媒介的内容,看到远方发生的事件或者与其他空间的人交流,媒介把私人空间与公共空间连接在了一起。

所以,作为一个物的媒介和作为内容载体的媒介,它同时具有两种连接的功能。

驯化媒介

不过,不论媒介是作为一个物质实体还是一个符号的载体,它都是不是直接和我们发生关系,还必须经过一个西尔费斯通称之为“驯化”的过程。

驯化英文是domestication,也可以翻译成家居化。就是把动物和植物从野生的状态,变成一种能够被人掌控,并加以利用的状态。比如把狼驯化成狗,把野马驯化成马,把野生的水稻杂交配种成人类可以繁育的品种等,就是这么一个过程。

驯化是一种强调人作为主体,去掌控外在客体的过程,带有很明显的人类中心倾向。

我们使用媒介也存在着这样的驯化过程。我们把电视机、手机、电脑等媒介从商店里买来,它们从公共空间进入到私人空间,必须要经过驯化过程。

比如家里买了一个游戏机,它可以在什么时间使用,谁可以使用,主要是给家长玩还是孩子玩,是亲子一起玩,还是孩子和他的小朋友一起玩,在空间上放在哪里,是客厅、家长房间还是孩子的房间,和家具是不是搭配等等。这些将媒介嵌入到日常生活中,重新赋予其意义的过程就是驯化。

还比如,我们买了个新手机,开箱之后就要换个自己喜欢的手机壳,导入通讯录,下载常用的APP,换铃声和桌面壁纸,把各种APP分门别类排列成自己感觉最顺手的方式,可能还要加上手机链之类装饰。

经过一番“驯化”,我们才能把一个毫无个性的机器,变成带有自己特点的“我的手机”。经过一段时间之后,新鲜感过去,这个手机就变成了一个隐形的存在。当我有需求,拿起来就用,手机已经成为我们身体的一部分,可以被自如地使用。这就完成了一个完整的驯化过程。

当我们驯化媒介时,我们就赋予媒介物以特定的文化,让物具有了活力。人类学家阿帕杜莱就认为,从物的角度看,每个物都有着自己独特的生活,不同的物品有不同的传记。

物在不同的背景下被生产出来,被商品化,进入流通体系,然后从公共空间进入私人空间,摆放在不同的空间,加上不同的装饰,执行着不同的功能,参与我们的悲欢离合,承载着我们的记忆,然后损坏、送人或者被丢弃,最后离我们而去。

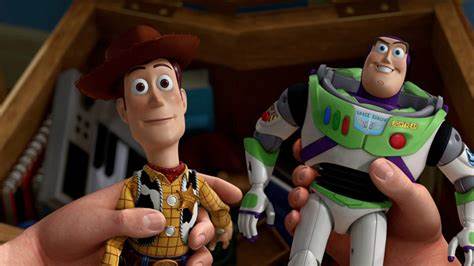

大家如果看过整个系列的《玩具总动员》,可能就会体会到玩具这个特殊的物是如何与人的生命史融为一体的。

比如小主人安迪把玩具当成自己的同伴,小的时候喜欢传统的牛仔玩具胡迪,长大一点喜欢带有科幻色彩的巴斯光年。

但是随着他长大,就渐渐远离了这些游戏,当他要去上大学前收拾东西的时候重新看到这些玩具,仍然会联想起自己跟它们一起度过的快乐时光,恋恋不舍,并且还会替这些玩具找到更好的主人。

安迪眼中的胡迪与巴斯光年

其实我们每个人在面对自己曾经使用过的玩具、物品,看过的书、听过的CD和磁带,甚至穿过的衣服、住过的房子的时候,都会有舍不得扔掉的感觉,产生感情上的依恋。

媒介物不是孤立的,它同时还从属于一个更大的社会技术体系。

就像汽车不仅仅是一个汽车一样,后面还有采矿业、制造加工业等工业生产体系,同时还有道路、桥梁等交通体系,还有社会法规等交通司法和管理体系等等。我们接触的汽车只不过是复杂社会体系的一个先导物而已。

同样的,手机、电视、游戏机等媒介,它们的背后也有着复杂的工业生产、通讯基础设施、内容生产、内容监管、教育管理等多个复杂的社会体系。

媒介物总是被嵌入在这个社会体系之中,具有独特的文化。所以,媒介物又把我们同更大的社会体系连接在一起。

道德恐慌的作用

媒介从属于社会文化,还有一个典型的例子,那就是围绕着媒介总会产生道德恐慌。

今天我们担心手机、互联网、电子游戏对青少年的影响,但是这种道德恐慌由来已久,人们总会把特定的道德意义赋予媒介。

19世纪的人担心小说伤风败俗,比如福楼拜因为《包法利夫人》被起诉。19世纪后期人们则担心商业报刊,像普利策、赫斯特等人创立的“黄色报刊”诲淫诲盗,会败坏社会风气。20世纪初是电影,20世纪中后期则是电视,然后是一直延续到今天的数字媒体。

普利策

“黄色报刊”

如何既使用新媒介,又使它们做到安全可靠呢?这就要依赖使用者积极地驯化媒介,比如规划小朋友什么时候可以玩电子游戏,什么时候可以使用电脑。

驯化的过程可以分为两个不同的层次,一是从系统发生学的角度,观察整个社会对于某个新媒体的驯化过程。

比如打车软件,在使用的过程中出现了一些乘客的安全事件,引发了社会争议,于是打车软件就要积极地出台某些政策来保证司乘人员的安全。同时打车软件还涉及到国家安全数据的泄露问题,所以政府相关部门又出台了相关的政策。

同样地,当媒体报道外卖平台的骑手生存状况引起社会关注之后,公众意见也会对平台施加压力,促进其改变原来忽视骑手权利的做法。这些都是“系统发生学”角度所产生的驯化过程。

第二个层次是个体发生学的角度,主要就是个体如何将媒体整合进自己的日常生活之中。这个过程我们比较熟悉。

驯化媒介的过程,也是我们赋予媒介以特定的象征意义的过程。有研究者发现,其实家用电器也具有性别特征。

像冰箱、微波炉、电饭煲、洗衣机、洗碗机等家电颜色通常比较浅,业内有的也把它们称之为“白色家电”或者“白电”,就是白色电器的意思,通常和家务联系在一起,它们一般是女性使用得多。

而电视、游戏机、音箱、电脑、影碟机等颜色通常比较深,被简称为“黑电”,通常是男性使用得多。女性常常被排斥在男性的媒介之外,会觉得它们操作比较复杂,但是其实白电的操作也并不比黑电简单。

当家电被赋予了不同的性别意义,也就意味着女性被束缚在家务上,而男性具有使用娱乐性电器的特权。媒介强化了家庭的性别结构。

我们平时还可以注意观察,那些被赋予高科技意义的媒介具有什么特征,它们通常都摆放在哪里。

当然,驯化也不是单向的,同时也是双向的。养过宠物和小孩的人都知道,人在驯化动物,反过来,动物也在驯化人。我们也要适应小动物的习性,对自己的生活习惯作出调整。媒体会影响我们的作息时间、娱乐方式、与人互动的方式,我们前面还提到媒介会塑造大脑的思维方式等。这种反向的驯化也是驯化的一个组成部分。

媒介的可供性

从文化的角度对媒介意义的研究,具有比较强的人类中心主义的色彩。还有一种观点处于人类中心主义的媒介理论和后人类的媒介理论之间,试图调和二者的关系,这就是可供性理论(affordance theory)。

可供性的概念最早由生态心理学家詹姆斯·杰尔姆·吉布森(James Jerome Gibson)提出。后来在设计心理学领域最早得到了广泛应用。可供性一方面是指技术本身的功能属性,另一方面又指人对技术环境的感知,是一个调和物与人的主观需求的概念。

比如说一块石头很平坦,就可以用作凳子供人休息。如果是一个表面尖锐的石头,就无法被我们当作凳子,所以这和石头的属性有一定关系。但是仅仅表面平坦,并不一定意味着这块石头会成为一个供人休息的凳子,如果我们这个时候需要一个写字的平面,它可能也会成为桌子,或者这个时候我们要站在高处眺望远方,它可能又会成为一个我们用来站立的平台。

所以可供性是把环境客观的属性与人的感知、需求结合在一起所产生的一种功能属性。它既不是物体所具有的纯粹客观的属性,也不是一个人类可以为所欲为东西,而是物的客观性与人的主观性相结合的产物。

从这个基本的可供性概念出发,传播学者潘忠党提出了媒介可供性的概念,并将其分为三个部分,分别是:信息生产的可供性,社交可供性和移动可供性。

比如我们经常使用的微信红包,它之所以流行就是因为具有这三方面的可供性。

首先微信红包可以编辑赠言、制作封面,具有可编辑性和可关联性,所以它具有信息生产的可供性。

同时,微信红包还可以促进社交、增进关系,尤其在群里发红包还可以增加和陌生人之间的互动,可以致意、传情、协调、连接。微信红包虽然实质上就是转账的另一种形式,但是它以中国人比较熟悉的红包的外在特征出现,金额也不大,但是充满了未知性和意外,具有极强的社交可供性。

此外,因为微信红包可以在手机上使用,也就具有了可移动性,不受空间限制。同时微信红包还和微信账户、银行账户关联,移动到什么地方都可以充值、提现。

所以,通过这些维度,我们可以理解为什么用户比较喜欢使用某些媒体,或者反过来,为什么某些媒体会比较成功。

虽然可供性理论试图调和技术决定与社会决定的关系,但是我们上次谈的媒介化理论和刚才提到的媒介的文化理论却认为可供性理论过于注重用户个体的感受,而忽略了媒介,包括人的感知与需求是更大的社会体制的一部分。换句话来说,就是没有把媒介放在社会环境中加以考察和理解。

好,今天的节目就到这里,从文化的角度来理解媒介,让我们看到我们平常所讨论的媒介的另一面。

比如我们总是会把媒介贴上新与旧的标签,但是正如我们在媒介考古学中所发现的,媒介的发展并不是线性的,时间上的新与旧并不能简单地应用于媒介,就像我们提到的黑胶唱片、胆机、LOMO相机、立拍得,过去的媒介也许摇身一变就会成为很酷的新媒介。

我们所说的新与旧更多的描述的是媒介与使用者的关系,媒介留在使用者回忆中的意义。毕竟,所有的旧媒介,曾经都是新媒介。感兴趣的朋友可以在评论区分享那些消失的媒介与你的故事。

我们下期再见。

参考阅读

罗杰·西尔弗斯通:《电视与日常生活》,陶庆梅译,江苏人民出版社.

戴维·莫利:《媒介、现代性与科技》,郭大为等译,中国传媒大学出版社,2010.

西蒙尼·纳塔莱:《不存在“旧媒介”》,《新闻记者》,2018(12),58-65.

Carolyn Marvin. When Old Technologies were New:Thinking About Electric Communication in the Late Nineteenth Century. Oxford University Press, 1988.

Arjun Appadurai Ed. The social life of things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University Press, 1986.