29. 《万神殿》的心灵再造为何失败了?身体网络化与网络肉身化

大家好,我是刘海龙!欢迎收听《生活在媒介中:传播学100讲》。这是“技术大爆炸”的最后一集,我们要来谈一个非常宽泛也算是一个小总结的话题,媒介生活中的身体。

看到这个题目,可能很多人会问:传播是精神交往,和身体有关系吗?关系很大,它们之间的关系现在变得越来越明显了。

比如现在流动性增加,很多人都离开家,和父母、家人只能隔着手机屏幕交流,还有很多异地恋也只能通过网络交流,表面上看,现在的条件已经比过去只能写信、打电话好了很多,至少可以看到对方,实时互动,但是这种身体不在场的交流能替代面对面的交流吗?它们能够达到同样的关系亲密度吗?

还有,虚拟现实、元宇宙许诺我们可以摆脱身体的束缚,以自己想呈现的样子,自由地交往。这种摆脱身体的传播与传统的传播有什么不同?比如前一段有个新闻,说是在元宇宙的游戏中发生了性侵案。这是真实的伤害还只是一个信息流的结果?有人评论说,在游戏中杀人都不违法,性侵还算事吗?

当人与无身体的人工智能,或者与我们的碳基身体构造不一样的硅基身体工人智能进行传播时,会又有什么不同交往原则。进而,这个问题还可以再扩展到人与动物的交流、人与外星人的交流,人与物的交流等等。

交流和理解的界限到底在哪里?古人讲“子非鱼安知鱼之乐”,拥有不一样身体的双方能相互理解和交流吗?这次节目我们就来讨论一下传播与身体的问题。

身体是传播的基础

因为忽略了传播与身体关系,之前我们对于传播的前提假设中存在一个比较明显的问题。一方面我们认为传播是精神交往,它不仅与身体无关,而且要在空间上超越身体的限制。但是,另一方面大部分人却认为只有身体在场的面对面传播才是理想的传播,对身体不在场的传播是否能达到同样效果,感到担忧和焦虑。

尽管新媒体十分发达,我们可以方便地视频通话、视频会议,但是面对面的会议、饭局、春节团聚,仍然不可取代。这一矛盾暴露出了我们固有的身心二元论的矛盾。但其实传播从来都离不开身体的参与。

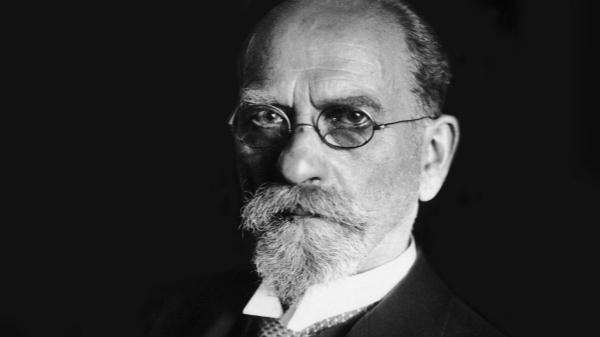

身体的感知是我们传播的基础。德国哲学家胡塞尔就提出,身体是感知的媒介,并且活生生的身体并不只是心灵的奴婢,它具有主体性,人对空间、节律、逻辑基本原则的感受都是缘于身体。

胡塞尔

人的身体占有空间,再加之地球重力,所以人会有上下左右前后的感觉。即便是在胎儿时期,我们就会对心脏跳动有感知,这些都是来自身体的感知所产生节律感。而逻辑的同一律、排斥律、因果律等也来自身体的体验,比如火或尖锐物体对身体的伤害造成的疼痛,就会建立因果关系。

身体的移动所造成的视点的变换,也会产生了对思考对象的超越。比如我们看到一棵树,并不会认为树只存在一面,而是会从各个不同角度想象树,获得一个立体的感知,并且把这些感知组合在一起,获得一个整体的树的现象而不是多棵树的现象。这种对思维意向对象的超越,也是身体移动造成的。

也因为拥有相同的身体,我们才能对他人产生第一人称的感受,达成对他者的自我体验,产生移情或共感,因此身体是我们能够相互理解的出厂设置,也就是胡塞尔所说的先验性主体间性的基础。

身体的网络化与网络的肉身化

我们前面提到过的梅洛-庞蒂甚至提出了身体主体的概念。他认为存在一个整体的身体场,它先于且独立于人的理性反思,比起胡塞尔强调身体的基础性,梅洛-庞蒂是将身体当作了主体。

梅洛-庞蒂

比如被截肢的人会存在着一种“幻肢”现象,虽然腿或手被截除了,但是患者还是会感觉到这个被截除的部分存在,有时这个不存在的部分还会产生痒或者疼的感觉。显然我们大脑已经知道它们不存在了,但是身体本身还会认为这部分身体依然存在。这就说明我的身体是独立于大脑,有它自己的思考能力的。

身体是我们思想和存在的前提,是自我与外部世界之间最基本的媒介。在思考决定我们是谁之前,感知首先决定着我们如何思考。甚至可以更极端一点,如果我们从一出生就失去身体的所有感知,也根本不会自动产生可以思考的理性的自我。

进一步,当我们把眼光从人类身体转向动物身体时,我们还会发现,许多动物身体本身在连接之后会产生智能。比如昆虫的身体,像蚂蚁、蜜蜂,虽然单个昆虫缺乏足够的智能,但是多个昆虫的身体聚集后,便会突然涌现出智能。像蚂蚁可以排队找到食物并且绕过不利地形,形成最佳路线。海中的鱼群的身体聚集也会呈现类似的结果。

身体之间这种连接,在哲学上也被称之为情动或者感发,英文是affect,人类之间也存在这种身体间的相互感发,它并不是大脑思考的结果,而是前反思的、身体的连接。比如在多人聚集的比赛、演出现场或者大型仪式,就会出现这种非理性的身体感发。在感发中,身体既是感知媒介,又是连接媒介。

当我们把物质的身体理解为媒介,就会发现,我们的手指、声音、脸等,都在现在的媒介生活中,充当着连接机器与人的中介。身体作为网络的延伸,可以感知和搜集网络没有的信息,并将现实转译为网络可以识别的数据。比如人肉搜索、人工内容审查(鉴别黄色、暴力内容)、人的身体移动产生交通大数据。

大家可能都还记得2007年周正龙发现陕西又出现了野生华南虎,并拍摄了照片。但是这张所谓野生华南虎照片十分可疑,人们众说纷纭,但是周正龙赌咒发誓自己没有做假,国家有关部门用各种办法也无法认定照片真假。

戏剧性的是,一位浙江网友发现自己家客厅的老虎照片和周正龙拍的照片非常相似,并且提供了购买地址是义乌的批发市场。通过对老虎斑纹鉴定和原始照片对照,终于真相大白,周正龙的老虎照片是假的。

周正龙华南虎照片事件

这起事件后的人肉搜索,就是网友通过身体,用现实中的信息补充了网络数据库。人的感知系统通过身体的连接,成为网络的感知系统的一部分。同样的,通过我们的身体,汽车、货物、外卖移动产生的数据,也成为系统计算的依据。外卖骑手和汽车司机的身体移动数据,成为平台导航的主要依据。

身体除了可以帮助网络进行数据感知和判断外,它的可移动性还可以作为网络的“假肢”作用于现实,比如快递骑手、网约车司机、网络代练(金币农夫)等。可以说,它们都构成了新型的“网络化身体”(networked body)。

网络化身体接入网络,成为网络延伸,与网络融合为一体。这是身体与网络的相互影响,互相建构,身体在这里,不再是自足的肉体,而具有了网络的特征,同时网络也具有了“肉身”的特征。它可以感知和作用于现实。

身体网络化的影响

随着传播技术的发展,在媒介化的生活中,身体的网络化,让人类的存在日益虚拟化,这种虚拟化对于感官的影响,会使人的生存方式发生什么变化?这个话题可以追溯到本雅明,他一反常识,将身体感官提升到与理性思考相同地位。

在目前的技术条件下,视觉、听觉以及身体的运动感均可以通过技术加以模拟,尚有触觉和味觉未被突破。传播学者孙玮就提出了“赛博人”的概念,用来描述这种现实与虚拟的界线被打破后出现的新型的感知主体。

在英剧《黑镜》里,不断出现类似的主题。比如2019年第五季的《蛇斗》(Striking Vipers)里就提出了一个有趣的问题,当人的虚拟身体与原生肉身差异巨大时,虚拟身体是否会产生新的自我,这个自我与原生自我是什么关系?

剧中男主人公在与自己大学期间室友在游戏中产生爱情,开始他怀疑是不是爱上了他的室友,但后来他发现,自己爱上的不是现实中自己的同性室友,是爱上了游戏中拥有女性虚拟身体的室友。

《黑镜》第五季第一集

更有意思的是,游戏中的虚拟身体也改变了男主人公室友的主体性,至少在游戏中他体验到了女性身体带来的女性的心理的和生理的体验。当然,延这个思路继续思考下去,更疯狂的还有完全放弃原生肉身,以虚拟数字身体存在的上载新生。但问题是,这种数字化的缸中之脑如果拥有虚拟身体,是否能够构成完整的“人”?

我们在美剧《上载新生》和最近播出的美国动漫《万神殿》中可以看到对这个问题的讨论。在《万神殿》中,就存在着两种大脑或“心灵”的再造。一种是通过克隆技术进行身体复制,并且赋予克隆身体以被复制者完全相同的家庭条件,试图制造出一个和原身体具有完全相同思维方式的克隆人。另一种再造,是通过复制人的脑神经元及其连接来上传人的意识,让人可以在身体消失后以数字的方式实现永生。

《万神殿》

但是我们发现,在剧中,这两种复制大脑的方式都因为离开了身体而失败。一方面,克隆身体的方式因为忽视了先天遗传与后天成长中出现的变异,所以失败。而上载意识则是因为缺乏身体去存储记忆,只得寄居于硬盘之中,从而让意识失去了归属感。一旦硬盘被毁,重则意识永远消亡,轻则回到初始状态,一切记忆归零。

但是我们发现,在剧中,这两种复制大脑的方式都因为离开了身体而失败。一方面,克隆身体的方式因为忽视了先天遗传与后天成长中出现的变异,所以失败。而上载意识则是因为缺乏身体去存储记忆,只得寄居于硬盘之中,从而让意识失去了归属感。

一旦硬盘被毁,重则意识永远消亡,轻则回到初始状态,一切记忆归零。

这些剧里脑洞式的探索,能够充分说明一些问题,离开了身体,意识与交流都将失去依赖,而不复存在。身体与意识的关系,并不像柏拉图在《斐多篇》和《斐德罗篇》里所说的那样,肉体是灵魂的羁绊。相反,肉身或许是灵魂自由的前提条件。

当然,这里是通过科幻作品,来思考极端条件下,虚拟的身体感知对人的影响。即使不走这种科幻路线的玄想,也有许多问题值得探讨。比如:虚拟世界中的体验与记忆是否会重塑主体?如果这些栩栩如生的感觉沉淀为记忆,并与现实记忆混淆在一起,共同改变人性,我们是否要用同样的规则约束虚拟世界中的行为?就像我们开头提到的虚拟世界中的性侵犯,尽管没有对被侵犯者造成肉体上的实际伤害,但是是否会造成精神伤害呢?这些恐怕都是法学家和心理学家们要进一步研究的问题。

好,这一集就到这里,关于身体,还有一些内容需要交代,我们下一集还要接着身体网络化的问题来继续讨论,为何身体、感官的虚拟化,会存在如此诸多的困难。

谢谢收听,下集见。