64. 为何要对宣传保持警惕?洗脑术、扯淡宣传与机器舆论的危害

大家好,我是刘海龙!欢迎收听《生活在媒介中:传播学100讲》。上次我们谈了宣传的变化轨迹,今天我们来谈一谈一些不同类型的宣传,分别是洗脑术、扯淡宣传,以及与人工智能有关的计算宣传。

20世纪的关键概念

宣传这个词并不是中国原有的概念,是一个外来词。它的直接来源是日语,这也符合近代大多数中文新词传播的一般规律。

但是经过考证,日语这个词最早却又是从中文来的,早期传教士们把天主教发明的propaganda一词翻译成“宣传”,主要的意思还是宗教教义的宣讲。后来来中国传教的传教士们将这些英文的解释编成字典,这些字典在中国传播范围有限,但是在日本却产生了比较大的影响,于是“宣传”这个词就成为了日语的固定用法。

不过英文的propaganda这个词的意思也在发生改变。我们上次说到,之前这个词主要是局限在宗教传教领域,但是到了20世纪初,尤其是第一次世界大战后,这个词也进入到日常词汇,成为了和政治、军事和商业上的大众说服有关的概念。

而正是在这个时候,随着留日学生的回国,这个词又重新回到中国,但是这一次,意思完全变了,不再是个宗教词汇,而是具有了政治和商业意义。

这个时期恰逢苏联的宣传观念和技术大举进入中国,中国共产党学习苏联共产党的宣传,国民党1924年改组也大量学习苏联的宣传。孙中山在《三民主义》演讲开篇的第一句话就说:“这次革命党改组,所用救国方法,是注重宣传,要对国人做普遍的宣传。”所以宣传才能成为中国20世纪以来的一个关键概念。

这个时期恰逢苏联的宣传观念和技术大举进入中国,中国共产党学习苏联共产党的宣传,国民党1924年改组也大量学习苏联的宣传。孙中山在《三民主义》演讲开篇的第一句话就说:“

这次革命党改组,所用救国方法,是注重宣传,要对国人做普遍的宣传。

”所以宣传才能成为中国20世纪以来的一个关键概念。

而且关于宣传概念,还有一个有趣的现象,就是现在人们越来越回避使用宣传这个词,除非是指责他人。所以虽然是宣传活动,但用到不同人身上,说法会不一样。一般会说我传播,你说服,他宣传。

虽然大家回避使用宣传这个词,但是现实中宣传却又无处不在,于是人类就发明了许多新概念来指称宣传,比如洗脑、灌输、再教育、思想改造、思想(政治)教育、新闻管理、公共关系、危机管理、策略性传播、宣传性广告(advocacy advertising)、形象管理、政治营销、公众外交、心理战、信息战、认知战、大众说服(mass persuasion)、意识形态、宣传运动(campaign)、社会动员、心理操纵(psychological operation)、共识制造(making consent)、政治化妆术(spin)、误导性信息(disinformation)、国际传播、对外传播(宣传)、文化帝国主义、文化侵略、和平演变。这就很像是福柯说的中世纪的性禁忌,越不让人谈,反而一切都是性。这就像当下的政治一样,越不让人谈,一切都成了政治。

虽然大家回避使用宣传这个词,但是现实中宣传却又无处不在,于是人类就发明了许多新概念来指称宣传,比如洗脑、灌输、再教育、思想改造、思想(政治)教育、新闻管理、公共关系、危机管理、策略性传播、宣传性广告(advocacy advertising)、形象管理、政治营销、公众外交、心理战、信息战、认知战、大众说服(mass persuasion)、意识形态、宣传运动(campaign)、社会动员、心理操纵(psychological operation)、共识制造(making consent)、政治化妆术(spin)、误导性信息(disinformation)、国际传播、对外传播(宣传)、文化帝国主义、文化侵略、和平演变。

这就很像是福柯说的中世纪的性禁忌,越不让人谈,反而一切都是性。这就像当下的政治一样,越不让人谈,一切都成了政治。

洗脑术与宣传

虽然宣传这个概念是外来的,但是说起宣传,中国人还有一个更形象的说法——洗脑。这个概念是中国人发明的,但是真正出圈是在朝鲜战争期间。

虽然宣传这个概念是外来的,但是说起宣传,中国人还有一个更形象的说法——洗脑。

这个概念是中国人发明的,但是真正出圈是在朝鲜战争期间。

当时美国军方在交换回来的美国战俘中发现了一个奇怪的现象。在朝鲜战争中被俘的美国士兵中有70%的人写了悔过书或签署请愿书,号召中止美国在亚洲的战争,15%的人积极地与中国合作,只有5%的人完全没有改变自己的立场。另外还有21名战俘拒绝回美国。

这些数字均远远高于二战时期被德国俘虏的战俘。更让美国人惊讶的是,当这些战俘恢复自由后,依然坚持自己在悔过书中的看法。

一个人几十年形成的价值观可以在短期内发生如此巨大的变化,这确实非常不正常。美军怀疑这是不是中国人新发明的秘密武器,一时之间大为恐慌。

美国《迈阿密新闻》(Miami News)的一名记者爱德华·亨特写了一系列报道,并出版了畅销书,将洗脑(brain-washing)这个词翻译成了英文,后来美国人干脆把连字符也取消了,洗脑就成了一个专门的词。

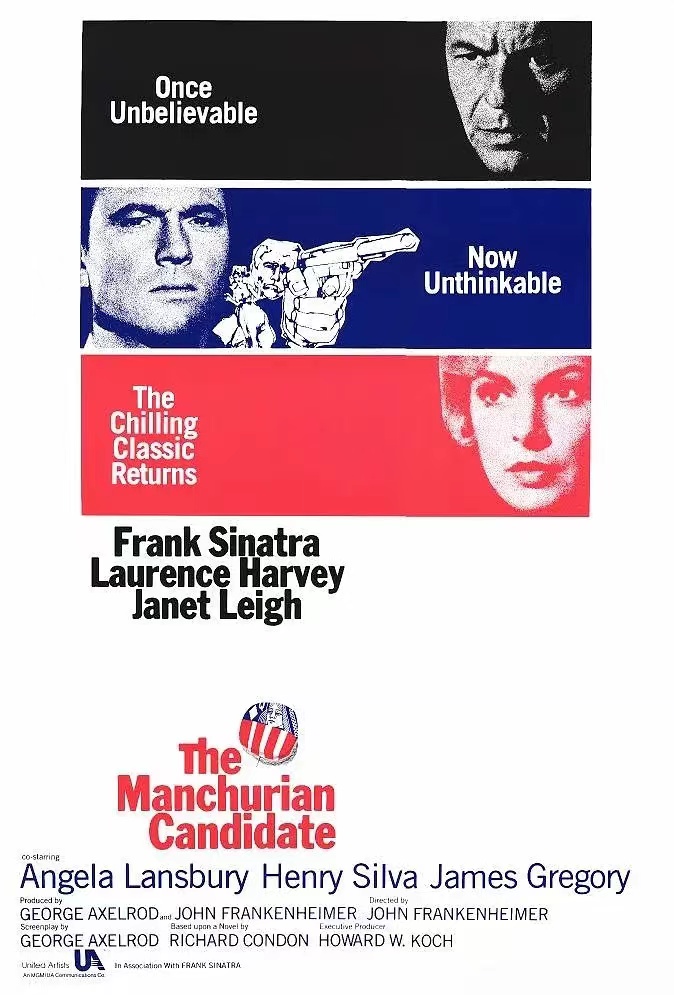

美国的大众文化也推波助澜,让这个词深入人心。1962年好莱坞上映了一部影响很大的电影——《满洲候选人》(The Manchurian Candidate,1962)。

美国的大众文化也推波助澜,让这个词深入人心。

1962年好莱坞上映了一部影响很大的电影——《满洲候选人》(The Manchurian Candidate,1962)。

《满洲候选人》电影海报,图源:豆瓣

这部根据李查德·康顿(Richard Condon)1959年出版的惊悚小说改编的电影以朝鲜战争中对美国战俘的洗脑为关键悬念,描绘了一些被共产党洗脑的美国士兵从自己残存的记忆片断中发现了一个巨大政治阴谋:他们那一排的士兵都被共产党俘虏并被洗脑,他的战友已经变成了被派到美国进行政治暗杀的杀手。

后来美国精神病专家谢恩(Edgar Schein)对遣返的战俘进行研究,发现其实共产党并没有使用什么新的洗脑工具,只是在战俘的思想教育上投入了大量精力,使用了一系列措施促使其发生转变。

这些措施包括怀柔政策、孤立个人、使用改造好的老兵作示范、重复某些观点、写自传对自己的思想进行剖析、通过小组学习和相互批评相互监督、用物质条件进行奖惩激励并分化囚犯、循序渐进地突破思想防御等。

美国心理学家立夫顿(Robert Jay Lifton)又到香港,对1950年代从大陆逃到香港的知识分子和牧师进行了个案研究。他也发现,“洗脑”是一种模糊的、戏剧性的表达。用中国共产党的更准确的词汇应该是“思想改造”。它的两个基本组成部分是忏悔与再教育。

因此,所谓“洗脑”,并不是什么秘密武器,它就是一种“强迫性的说服”,就是短期内使一个人处于一个封闭的环境中,集中进行重复式的说服。在特定的环境中,成员之间的相互感染,也会增加说服的效果。

因此,

所谓“洗脑”,并不是什么秘密武器,它就是一种“强迫性的说服”,就是短期内使一个人处于一个封闭的环境中,集中进行重复式的说服。

在特定的环境中,成员之间的相互感染,也会增加说服的效果。

我们在一些传销组织、宗教组织中也能够观察到类似的现象。一般来说,脱离那个环境,回到正常环境,效果就会慢慢消失。我看到过一些史料,早在抗日战争时期,延安就用这种方法改造过日本士兵,最后让他们成为反战力量。我们前面提到过一些组织内或人与人之间的PUA,也是这种强迫性说服的变体。

因此,洗脑或者思想改造说明,人并没有想像中那么理性和强大,保持一个开放的信息环境非常重要,否则人很容易被单一的环境改变。

扯淡宣传

我们还能观察到一种宣传形式,即无意图地东拉西扯,也可以称之为废话宣传或扯淡宣传。最典型的就是一些新闻发言人,不正面回答问题,顾左右而言他。有的时候发言人对所问的问题根本没有了解,也能硬着头皮胡乱回答。

我们还能观察到一种宣传形式,即无意图地东拉西扯,也可以称之为废话宣传或

。最典型的就是一些新闻发言人,不正面回答问题,顾左右而言他。有的时候发言人对所问的问题根本没有了解,也能硬着头皮胡乱回答。

比如说2011年7.23温州动车相撞事件后,新闻发言人在对现场情况还未了解的情况下,匆忙召开新闻发布会,在被问道是否在没有调查清楚后就掩埋列车车厢的问题时,重复了别人提供的回答,并留下了“至于你信不信,由你,我反正是信了”的名言。

这种“信不信由你,我反正信了”的态度,表达了对真相的漠然。

美国伦理学家法兰克福认为,这种对真相漠然的态度,在道德上的错误可能比扯谎更严重,因为它会导致人们放弃对真相的承认和追求,主张怎么着都可以。

美国伦理学家法兰克福认为,这种

对真相漠然的态度,在道德上的错误可能比扯谎更严重,因为它会导致人们放弃对真相的承认和追求,主张怎么着都可以。

因此扯谈宣传不是扯谎宣传,扯谎是知道真相并至少承认真相的存在,并试图掩盖真相;而扯淡是根本不知道真相,对真相表示出了无所谓的态度。

造成这一现象的原因有两个:一是人们经常有责任或有机会对某些他不了解的话题发表见解,于是不得不扯淡;二是怀疑主义盛行,人们不把追求“对共同世界的准确表述”当成首要目标,转而试图提出忠于自己的表述,用“忠于自己”取代“忠于事实”,不再关心真相本身。

造成这一现象的原因有两个

:一是人们经常有责任或有机会对某些他不了解的话题发表见解,于是不得不扯淡;二是怀疑主义盛行,人们不把追求“对共同世界的准确表述”当成首要目标,转而试图提出忠于自己的表述,用“忠于自己”取代“忠于事实”,不再关心真相本身。

对于真相的不关注,还会导致另一种宣传,即传受双方相互配合的表演式的宣传。

对于真相的不关注,还会导致另一种宣传,即传受双方相互配合的

表演式的宣传

。

鲁迅曾经在一篇小杂文中把这种宣传称之为“做戏的宣传”,十分形象。做戏不是欺骗,但是也不真的,而是带有表演性质的宣传。

鲁迅曾经在一篇小杂文中把这种宣传称之为“

做戏的宣传

”,十分形象。做戏不是欺骗,但是也不真的,而是带有表演性质的宣传。

鲁迅还举了几个例子:“教育经费用光了,却还要开几个学堂,装装门面;全国的人们十之九不识字,然而总得请几位博士,使他对西洋人去讲中国的精神文明;至今还是随便拷问,随便杀头,一面却总支撑维持着几个洋式的“模范监狱”,给外国人看看。”

鲁迅还举了几个例子:“

教育经费用光了,却还要开几个学堂,装装门面;全国的人们十之九不识字,然而总得请几位博士,使他对西洋人去讲中国的精神文明;至今还是随便拷问,随便杀头,一面却总支撑维持着几个洋式的“模范监狱”,给外国人看看。

”

如果我们从前面介绍过的戈夫曼的拟剧表演理论来看做戏式的宣传,会更清晰。宣传的接收者不相信宣传,但是因为惧怕宣传者,或者为了照顾宣传者的面子,会假装认真地接受宣传。

宣传者也意识到宣传的接收者并不真的相信自己的话,但是看到他们没有拒绝,就继续讲下去。宣传接收者发现宣传者知道自己在配合他,于是宣传者也配合自己进行表演,于是便更认真地表演。以此类推,每一方的认真表演和配合,都会被转化为另一方表演的动力。

于是就出现了一个有趣的现象,尽管双方都不认为宣传内容有什么真正的影响,但是双方都表演得像是宣传内容真的有影响。于是宣传的效果不是体现在宣传内容的说服力上,而是体现在双方在行为上对表演规则的遵守。

因此,尽管宣传内容没有效果,但是却意外地达到了宣传的效果,那就是宣传的接收者用言语行为表达了对宣传者及其内容的服从。其中任何一方的不配合,都是对双方关系的否定。

鲁迅在这个问题上深受美国传教士明恩溥的影响,我们前面在讲到面子时也提到明恩溥对中国人好面子的观点。他提到:“中国人作为一个种族,具有强烈的做戏的本能。……对中国人来说,永远不是事实问题,而总是形式问题。”而做戏的宣传,就是一个形式压倒事实的案例。

鲁迅在这个问题上深受美国传教士明恩溥的影响,我们前面在讲到面子时也提到明恩溥对中国人好面子的观点。他提到:“

中国人作为一个种族,具有强烈的做戏的本能。……对中国人来说,永远不是事实问题,而总是形式问题。

”而做戏的宣传,就是一个形式压倒事实的案例。

哲学家齐泽克在说到意识形态时,也提到过一个类似的观点。在某种意义上来讲,意识形态是宣传的一种形式或结果,因为它也要制造关于现实的认知与态度。在马克思的经典论述中,将意识形态作为对现实的一种错误认识。用马克思在《资本论》里的话表述就是:“他们虽然对之一无所知,却在勤勉为之。”

哲学家齐泽克在说到意识形态时,也提到过一个类似的观点。在某种意义上来讲,意识形态是宣传的一种形式或结果,因为它也要制造关于现实的认知与态度。在马克思的经典论述中,将意识形态作为对现实的一种错误认识。用马克思在《资本论》里的话表述就是:“

他们虽然对之一无所知,却在勤勉为之。

但是人们真的是因为被欺骗而接受意识形态吗?德国哲学家彼得·斯劳特戴克(Peter Sloterdijk)提出了作为犬儒主义的意识形态理论,将马克思提出的意识形态概念修改为:“他们对自己的所作所为一清二楚,但他们依然坦然为之。”

但是人们真的是因为被欺骗而接受意识形态吗?德国哲学家彼得·斯劳特戴克(Peter Sloterdijk)提出了作为犬儒主义的意识形态理论,将马克思提出的意识形态概念修改为:“

他们对自己的所作所为一清二楚,但他们依然坦然为之。

也就是说,人们不再是因为被欺骗而接受意识形态,而是为了特定利益,在知道意识形态是虚假的情况下,仍然无法断绝自己与它的关系。

但是就像阿尔图塞指出的那样,意识形态的核心并非是欺骗行为,而是主体信以为真的现实。齐泽克在这个意义上将意识形态视为一种建构我们的社会现实的(无意识)幻象,而不是简单的掩饰事实真实状态的幻觉。

他将斯洛特戴克的定义改写为:“他们知道,在他们的行为中,他们在追寻着幻觉,但他们依然我行我素。”也就是说,人们不是被欺骗,而是选择将幻象当成社会现实,并按照这种现实做出判断并行动。

他将斯洛特戴克的定义改写为:“

他们知道,在他们的行为中,他们在追寻着幻觉,但他们依然我行我素。

”也就是说,人们不是被欺骗,而是选择将幻象当成社会现实,并按照这种现实做出判断并行动。

因此,这种做戏的宣传的有效性不是建立在压迫和欺骗上,而是建立普通主体自我制造的幻觉上。为了避免认知与行为出现矛盾,产生认知不协调,他们甚至把宣传内化为自己所看到的社会现实。

因此,这种

做戏的宣传的有效性不是建立在压迫和欺骗上,而是建立普通主体自我制造的幻觉上。

为了避免认知与行为出现矛盾,产生认知不协调,他们甚至把宣传内化为自己所看到的社会现实。

从某种意义上,这种宣传要比压迫与欺骗式的宣传更有效果,因为它是接受者主动建构的结果。它会造就一群冷漠而麻木的公民,他们也许并不真正相信什么,但是他们为了某种现实的利益,选择接受某种幻觉的现实,并认为这种选择与其他选择并无本质不同。

这种对现实与真相的漠然,可能才是宣传最大的效果和危害,这也是我们为什么要对宣传保持警惕的原因。

计算宣传

最近俄乌战争中,出现了一个新词——认知战。大概的意思是通过算法和人工智能操纵社交媒体内容,塑造大众对于战争的看法。这个概念看上去很新,但是其实就是宣传的一种形态。

具体来说,这种宣传利用算法与大数据分析(这两者构成了一般人所说的“人工智能”),开发出模仿普通社交媒体用户的程序或社交机器人(social bots),在社交媒体中大量地发布和转发特定内容,提高特定信息的影响力,造成社交媒体上的从众效应(bandwagon effect),也就是我们常说的“乐队花车效应”。因为使用了算法进行信息的分发,这种新的宣传方式也被称之为计算宣传(computational propaganda)。

具体来说,这种宣传利用算法与大数据分析(这两者构成了一般人所说的“人工智能”),开发出模仿普通社交媒体用户的程序或社交机器人(social bots),在社交媒体中大量地发布和转发特定内容,提高特定信息的影响力,造成社交媒体上的从众效应(bandwagon effect),也就是我们常说的“乐队花车效应”。因为使用了算法进行信息的分发,这种新的宣传方式也被称之为

(computational propaganda)。

计算宣传利用了人工智能的技术,模仿普通用户,每日自动发布(多数是转发)宣传性信息和非宣传性信息,伪装成一般社交媒体使用者点赞与评论,进行流量操作,使得特定信息的数据脱颖而出,进入到热度榜,从而让一般大众相信这则信息具有影响力和权威性;

同时,它还根据普通用户在社交媒体上发布的信息,利用大数据分析与用户画像,挑选合适对象,定点信息投放。甚至还有的使用聊天机器人与用户进行一对一的交流,自动回复评论,发布宣传信息。

这种分散化、去中心化的宣传方式将算法与社交平台紧密地结合在一起,成为一种新型的“没有宣传者的宣传”。我们可以设想,当ChatGPT这样的基于日常语言的内容生成模型逐渐成熟,我们可能会遭遇更加接近真人人工智能的计算宣传。

这样的技术已经在政治活动中被普遍使用。比如特朗普在2016年竞选时就曾利用社交机器人进行议程设置,给人流行的假象,用“机械舆论”取代“有机共识”,用分布性支持(diffuse support)取代特定的支持(specific support)。

社交机器人和计算宣传在像推特这样的平台上十分普遍,但是在中国的社交平台上,计算宣传却并没有得到广泛应用。原因之一是中国对网络空间有较完备的管理措施,通过对平台方的问责制度和信息发布者实名政策,较好地从源头上控制了信息流,因此大规模的计算宣传很难生存。

社交机器人和计算宣传在像推特这样的平台上十分普遍,

但是在中国的社交平台上,计算宣传却并没有得到广泛应用。

原因之一是中国对网络空间有较完备的管理措施,通过对平台方的问责制度和信息发布者实名政策,较好地从源头上控制了信息流,因此大规模的计算宣传很难生存。

另外,中国政府有强大的动员能力,更多地使用人工的方法,即官方所谓的“网络评论员”进行转发与正面信息的评论,影响网络民意。同样的,为了逃避平台的监控,中国的商业机构也倾向于使用真实的人工用户进行商业推广(转发、评论、评分),形成了中国特有的“水军”现象。

同时,由于中国的劳动力低廉,使用人工而不是人工智能实施网络宣传,可能单位投入产生的效果更好,这也导致计算宣传目前在中国还不是特别普遍。

计算宣传给民主带来了很大挑战。大量真假难辨的信息通过社交机器人的转发,淹没了社交媒体,制造出计算的拟态环境(computational pseudo-environment)。在算法辅助下,误导信息和虚假信息比真相传播得更快更广,为“后真相时代”添砖加瓦。

同时,这一新宣传观念不仅被应用到政治传播之中,本身还可能作为“信息战”“电子战”“网络战”“认知战”的一部分,成为传统外交与公开军事冲突之间的“混合战争”。这模糊了宣传与战争的界线,会产生更严重的社会后果。

好,到这里我们就介绍完了三种宣传,也就是洗脑术、扯淡宣传以及计算宣传,让大家见识了传播的黑暗一面。传播不仅可以用于沟通,也可以用于遮蔽。如何避免这个问题呢?也许只有了解宣传,才能让我们更好地适应复杂的传播环境,追求真相。感谢你的收听,我们下次节目再见。