89. 复制品和真迹有何区别?本雅明谈机械复制与艺术的民主化

大家好,我是刘海龙!欢迎收听《生活在媒介中:传播学100讲》。

如果大家去博物馆,尤其是一些地方的博物馆,常常会看到很多展品是仿制品,这个时候我们就会很失望。其实对大部分非专业人士来说,也很难区分出非常逼真的高仿品和真品。但是我们还是非常热衷于走很远的路,花很多时间和金钱去看那个唯一的真品。

我们上期提到的阿多诺对大众媒介,尤其是广播的一个主要的批评就是广播里的音乐只是现场音乐演出非常拙劣的模仿品,它根本算不上是真正的音乐。那真品的魅力究竟在哪里呢?

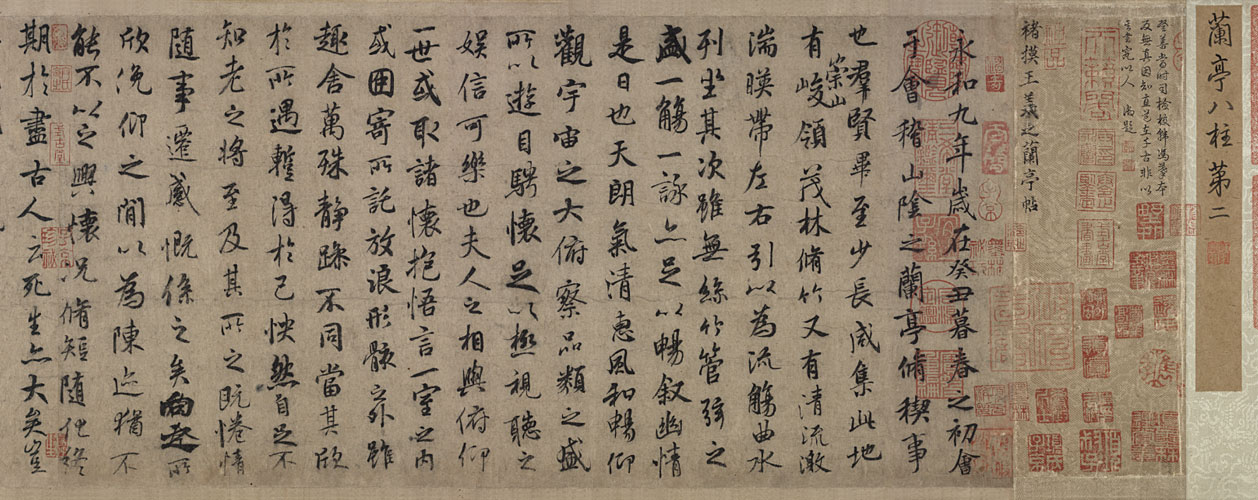

而当一些真品“消失”,我们常常也会退而求其次,把一些仿制品当成真品来崇拜,比如很有名的天下第一行书《兰亭集序》,据说真品被极度喜欢它的唐太宗拿到他的陵墓里陪葬了。我们现在能够看到的,只不过是后续的书法家冯承素、虞世南、褚遂良的临写本。

王羲之《兰亭序卷》(传唐褚遂良摹本),北京故宫博物院藏

那么按照这个逻辑,当技术文明发展,越来越多的工业复制品出现,那我们在其中还能找到真吗?就比如,今天的电影、电视、唱片、电子游戏和短视频有真品吗?它们的复制品和真品有没有本质区别?这样一些本来就依赖复制而存在的作品和传统的艺术作品相比,对社会有什么不同的影响?

那么按照这个逻辑,

当技术文明发展,越来越多的工业复制品出现,那我们在其中还能找到真吗?就比如,今天的电影、电视、唱片、电子游戏和短视频有真品吗?它们的复制品和真品有没有本质区别?这样一些本来就依赖复制而存在的作品和传统的艺术作品相比,对社会有什么不同的影响?

这期节目我们就通过本雅明的理论来讨论一下这些问题。

现代传媒技术与大众解放

上期节目我们介绍法兰克福学派的时候,提到过瓦尔特·本雅明,严格来说,本雅明并不属于法兰克福学派,他也不是一个学院派的教授,而是一个自由知识分子和批评家。但是他与法兰克福学派的阿多诺私交非常好,并且在阿多诺的推荐下,他还在法兰克福学派的期刊《社会研究杂志》上发表了一些重要的论文。并且在经济困难的时候,本雅明还接受过法兰克福大学社会研究所在巴黎的办事处的工作,接受定期的薪水,从而度过他流亡期间的艰难生活。因此,一般人们都会把本雅明看作是法兰克福学派的外围成员。

上期节目我们介绍法兰克福学派的时候,提到过瓦尔特·本雅明,严格来说,本雅明并不属于法兰克福学派,他也不是一个学院派的教授,而是一个自由知识分子和批评家。但是他与法兰克福学派的阿多诺私交非常好,并且在阿多诺的推荐下,他还在法兰克福学派的期刊《社会研究杂志》上发表了一些重要的论文。并且在经济困难的时候,本雅明还接受过法兰克福大学社会研究所在巴黎的办事处的工作,接受定期的薪水,从而度过他流亡期间的艰难生活。因此,

一般人们都会把本雅明看作是法兰克福学派的外围成员。

瓦尔特·本雅明,图源:bing.com

不过这个外围不仅仅指他实际的工作参与,更指的是他的理论立场。无论是从学术观点,还是从风格与气质上,本雅明都与我们上期提到的第一代法兰克福学派相去甚远。我们今天主要讨论的本雅明对媒介和大众文化的看法,可以说就和法兰克福学派的阿多诺、霍克海默和马尔库塞等人完全相反。后面这些人对现代传媒技术充满悲观主义,但是本雅明却十分乐观,并且从中看到大众解放的希望。我们上一次也提到,对今天的学术界而言,可能本雅明受欢迎程度甚至是重要性,要远远超过法兰克福学派的这些早期成员。

不过这个外围不仅仅指他实际的工作参与,更指的是他的理论立场。

无论是从学术观点,还是从风格与气质上,本雅明都与我们上期提到的第一代法兰克福学派相去甚远。

我们今天主要讨论的本雅明对媒介和大众文化的看法,可以说就和法兰克福学派的阿多诺、霍克海默和马尔库塞等人完全相反。后面这些人对现代传媒技术充满悲观主义,但是

本雅明却十分乐观,并且从中看到大众解放的希望。

我们上一次也提到,对今天的学术界而言,可能本雅明受欢迎程度甚至是重要性,要远远超过法兰克福学派的这些早期成员。

首先,我觉得这是和本雅明特殊的职业生涯有一定的关系。阿多诺、霍克海默、马尔库塞、洛文塔尔等人都是比较学院派的学者,但是本雅明一直是以一个批评家和翻译家的身份出现。本雅明的家庭条件比较好,父亲是从事古董买卖的,这也导致他对收藏非常有兴趣,尤其是对古书的收藏。他专门写过一篇《打开我的藏书》的文章来讨论藏书。

首先

,我觉得这是和本雅明特殊的职业生涯有一定的关系。

阿多诺、霍克海默、马尔库塞、洛文塔尔等人都是比较学院派的学者,但是本雅明一直是以一个批评家和翻译家的身份出现。

本雅明的家庭条件比较好,父亲是从事古董买卖的,这也导致他对收藏非常有兴趣,尤其是对古书的收藏。他专门写过一篇《打开我的藏书》的文章来讨论藏书。

在拿到博士学位后,本雅明一开始也想谋求高校的教职,但是他的教师资格论文,也就是后来出版的《德意志悲苦剧的起源》,并未得到评审专家的认可,所以他后来索性撤回了申请。大家如果去看马克斯·韦伯写的《以学术为业》那个演讲就可以知道,当时一个青年教师要在德国的高校里生存下来,是十分艰难的。韦伯把这个生涯称之为一场“鲁莽的赌博”。本雅明虽然放弃了追求教职,但是这在某方面也给了他一定的自由度,也就写出了很多没有那么学究气,充满灵感与想象力的作品。

在拿到博士学位后,本雅明一开始也想谋求高校的教职,但是他的教师资格论文,也就是后来出版的《德意志悲苦剧的起源》,并未得到评审专家的认可,所以他后来索性撤回了申请。大家如果去看马克斯·韦伯写的《以学术为业》那个演讲就可以知道,当时一个青年教师要在德国的高校里生存下来,是十分艰难的。韦伯把这个生涯称之为一场“鲁莽的赌博”。

本雅明虽然放弃了追求教职,但是这在某方面也给了他一定的自由度,也就写出了很多没有那么学究气,充满灵感与想象力的作品。

这个经历同时也让本雅明对传媒业和新闻业有了很多和阿多诺等象牙塔中人不一样的切身体会。本雅明除了为媒体撰稿外,一直梦想办一本自己的期刊,他曾经参与过三个期刊的创刊策划,但是后来都因为种种原因搁浅。他还在广播电台开办了自己的节目,不仅担任导演、编剧,还担任主持人。

他的这档广播节目颇似今天的播客,主要的听众是儿童,在其中他放开谈论历史和各种流行文化,颇为成功。最近他的广播节目稿《本雅明电台》翻译成了中文出版,看题目就十分有趣。本雅明做儿童节目也不令人惊讶,他是一个保持童心的人,大家去看他写的《柏林童年》,充满着儿童视角的感性回忆和淡淡的忧伤,完全可与他翻译的普鲁斯特的《追忆似水年华》相提并论。

他的这档广播节目颇似今天的播客,主要的听众是儿童,在其中他放开谈论历史和各种流行文化,颇为成功。最近他的广播节目稿《本雅明电台》翻译成了中文出版,看题目就十分有趣。

本雅明做儿童节目也不令人惊讶,他是一个保持童心的人,大家去看他写的《柏林童年》,充满着儿童视角的感性回忆和淡淡的忧伤,完全可与他翻译的普鲁斯特的《追忆似水年华》相提并论。

这些从业经历让本雅明对广播和大众媒介的教育功能与传播模式有更深入的观察与思考,也让他对技术和大众媒介的社会潜力充满了乐观的判断。

本雅明把他所从事的广播节目看作是口语文化和讲故事传统在当时的新媒介技术(即广播)条件下的一种复活。他认为,现代的沟通存在着一定的危机,比如亲身经历第一次世界大战的人无法述说自己的经验,而其后书籍对一战的叙述,又剥夺了这些亲身经历者口耳相传的经验,甚至有一些是闭门造车的想象,这就让人们无法真正地进行交流,而古老的讲故事传统则具有许多独特之处。

本雅明把他所从事的广播节目看作是口语文化和讲故事传统在当时的新媒介技术(即广播)条件下的一种复活。

他认为,现代的沟通存在着一定的危机,比如亲身经历第一次世界大战的人无法述说自己的经验,而其后书籍对一战的叙述,又剥夺了这些亲身经历者口耳相传的经验,甚至有一些是闭门造车的想象,这就让人们无法真正地进行交流,而古老的讲故事传统则具有许多独特之处。

讲故事者就像一个匠人,将自己和他人的经验作为素材,加工成艺术品。这种口头文化可以分享共同体在日常生活中得出的实践知识。好的故事会不断流传,甚至成为永久的传说。故事是否能够永久地流传,取决于讲者和听众的生活经验是否具有连续性。这个时候,传统就成为了媒介,将讲者和听众联系在一起,同时将过去与当下联系在一起。因此,他认为,讲故事会产生共同的集体经验,讲故事者和听众之间不断地会产生“经验的同化”。

本雅明也不认为语言仅仅是一种工具,他认为“语言交流了与之对应的精神存在。这种精神自身存在于语言之内”。也就是说,讲故事被理解为一种无中介的总体经验,通过诉诸听与说这样的行为来实现听众之间的连接。本雅明强调语言的发声属性,将现代沟通的危机归因于书面语言的中介。这种身体的声音通过面对面的方式,可以让传受双方获得更多的共情。本雅明关注现代传播技术如何能够像原始口头文化中所体现的那样,引起多感官的沟通。

新技术与身体触觉

本雅明更强调这种面对面的身体产生的一种触觉,他认为,这会给人带来更丰富的体验。但是书写技术阻止了这种触觉的体验,使之成为一种单纯的视觉的体验。

那么新技术能否重新恢复这种身体的触觉感呢?本雅明对此持乐观看法。

他有一篇在艺术史上非常有名的文章《机械复制时代的艺术作品》,对此做了精彩的分析。但是这篇文章也经常被误读,因为它在论证过程中,有一个让人意想不到的转折。接下来我们来看看本雅明的转折奇在何处。

首先我们需要弄清楚什么是机械复制的艺术品?过去的艺术作品是手工生产,每件艺术品都是唯一的。所以能够分得清原作与复制品。比如深圳有个很有名的大芬村,专门仿制世界名画的,全世界各地都在这里订货,画家都没专业学过,就是通过不断地练习,重复画一副画,甚至只重复画一个局部,最后技术熟练到可以以假乱真。

首先我们需要弄清楚什么是机械复制的艺术品?

过去的艺术作品是手工生产,每件艺术品都是唯一的。所以能够分得清原作与复制品。比如深圳有个很有名的大芬村,专门仿制世界名画的,全世界各地都在这里订货,画家都没专业学过,就是通过不断地练习,重复画一副画,甚至只重复画一个局部,最后技术熟练到可以以假乱真。

但是我看过一个报道,说一个在当地还挺出名的画家到了欧洲,看到原作之后,才发现自己画得完全错了。因为他模仿的是印刷品上复制的画,而他的画是对复制品的复制,那自然离原作的神韵差出太多。

这还只是人手工对于作品的复制,那到了近现代,相机开始普及,而照相机拍的照片,则不存在这种差别,从一张底片冲洗出来的照片,理论上并没有原作与仿制品之分。它们都是平等的复制品。以此类推,对于绝大多数不在现场的接受者来说,唱片、电影、广播、电视、短视频都可以被视为机械复制的艺术。它们都是传播学者弗卢塞尔所说的,机器感知并呈现给我们的技术图像。

这还只是人手工对于作品的复制,那到了近现代,相机开始普及,而照相机拍的照片,则不存在这种差别,从一张底片冲洗出来的照片,理论上并没有原作与仿制品之分。它们都是平等的复制品。以此类推,

对于绝大多数不在现场的接受者来说,唱片、电影、广播、电视、短视频都可以被视为机械复制的艺术。它们都是传播学者弗卢塞尔所说的,机器感知并呈现给我们的技术图像。

但即便我们在这种机械复制艺术品上看到了“原作”,甚至于更便捷地看到了更多的细节,那我们在这里又失去了什么呢?我们前面介绍布尔斯廷“伪事件”时提到过波德里亚的三层拟真的观点,这些无所谓真假的艺术品就开始进入拟真的第二个层次,复制品开始掩盖原作的光芒。

在本雅明看来,非机械生产的人工艺术品与机械复制的艺术品相比,还是有一个本质的差异,那就是原作有一种本真性,或者说“光晕”。

光晕在希腊语里是“微风或呼吸”的意思,本雅明讲得非常诗意和神秘,他说光晕是:“一种空间和时间奇异编织;距离的独特的外观或表象,无论有多么接近。在夏日的午休时,目光追踪地平线上的绵延山脉,或者投射在观察者身上的树枝阴影,直到某一瞬间或时刻成为其外观的一部分——这就是呼吸这些山峦和那根树枝的光晕。”

不知道大家听懂没有,本雅明这段解释非常模糊。他也没有给“光晕”下过精确的定义,所以这就成为一个大家见仁见智的概念。我说点个人理解,光晕和特定的时间和特定空间联系在一起,是一种此时此地的唯一的、不可复制的、本真的、独特的体验和感受。同时光晕还涉及到距离,像本雅明说的是“距离的独特的外观或表象”。因此它不是随时可以获得,有一种“此情可待成追忆,只是当时已惘然”的距离感和怀旧感。就像我们在艺术馆里看到的名画和其他艺术品,它只能隔着一定的距离,远远地被崇拜。观赏和接触艺术本身,就像是一个仪式。

不知道大家听懂没有,本雅明这段解释非常模糊。他也没有给“光晕”下过精确的定义,所以这就成为一个大家见仁见智的概念。

我说点个人理解,光晕和特定的时间和特定空间联系在一起,是一种此时此地的唯一的、不可复制的、本真的、独特的体验和感受。

同时光晕还涉及到距离,像本雅明说的是“距离的独特的外观或表象”。因此它不是随时可以获得,有一种“此情可待成追忆,只是当时已惘然”的距离感和怀旧感。就像我们在艺术馆里看到的名画和其他艺术品,它只能隔着一定的距离,远远地被崇拜。观赏和接触艺术本身,就像是一个仪式。

当然这种感受可能来自于它摆放在博物馆,周围有很多慕名而来的观赏者,有各种介绍以及围绕着这幅画的传奇故事,以及观赏者附庸风雅的动机等。总而言之,围绕着这个艺术作品会形成一种莫名的氛围,它会让人谦卑地打开自己,用一种朝圣的崇拜心理来与艺术作品相遇。

但是面对一张杂志或显示屏幕上的照片,在电影院看到的电影,这些所谓机械复制的内容,就不再有这种唯一的本真性和距离感产生的“光晕”。和话剧一气呵成的演出不同,电影的表演是碎片化的,反复重拍后获得的,演员甚至不用背台词,只要张张嘴就行,甚至不出场都可以找到替身。这种表演失去了那种戏剧中建立在演员个人魅力与专业基础上的特殊的“光晕”。话剧演员每次演出的状态会有不同,呈现出的演出也具有唯一性。

都市体验与闲逛者

点出了光晕的消失后,本雅明还从另外一个维度说明了这种变化带来的新的体验。比如一部电影,我们知道在不同的电影院或者不同的时间看到的内容完全相同,如果有不同,也许也是环境和心境造成的,不是内容和媒介本身产生的。因此本雅明认为这种机械复制的艺术作品失去了崇拜价值,取而代之的是展览价值。艺术品不再能依靠自身的光晕静静地吸引人的注意力,必须通过给人震惊的感受来吸引眼球。

所以现在的机械复制艺术更强调震惊和视听冲击力,比如戏剧性的情节,奇观性的特技和声光效果等。但是和阿多诺等人不同,本雅明对这种震惊的体验并不持批判的态度,他认为这是现代都市体验的一部分。

这其中的原因是,本雅明受德国社会学家齐美尔及其弟子克拉考尔的影响,比较注重个人在现代都市中的身体体验。这也是为什么现在我们读上述三位研究者,会有很多共鸣的地方。在20世纪初的都市中,他们都意识到正在产生一种新的体验和交往形态。本雅明对这种体验非常着迷,在他的《柏林童年》里就记录了很多儿童在都市的奇遇。

无独有偶,中国著名作家茅盾在他的子夜中也描述了乡下的吴老太爷坐着汽车在30年代的“魔都”上海繁华街道上的体验:

“天哪!几百个亮着灯光的窗洞像几百只怪眼睛,高耸碧霄的摩天建筑,排山倒海般地扑到吴老太爷眼前,忽地又没有了”;“光秃秃的平地拔立的路灯杆,无穷无尽地,一杆接一杆地向吴老太爷脸前打来,忽地又没有了”;“长蛇阵似的一串黑怪物,头上都有一对大眼睛放射出叫人目眩的强光,啵-啵-地吼着,闪电似的冲将过来,准对着吴老太爷坐的小箱子冲将过来!近了!近了!”;吴老太爷被惊得闭上眼睛,全身发抖,“他觉得他的头颅仿佛是在颈脖子上旋转,他眼前是红的,黄的,绿的,黑的,发光的,立方体的,圆锥形的,混杂的一团,在那里跳,在那里转”;“他耳朵里灌满了轰,轰,轰!轧,轧,轧!啵,啵,啵!猛烈嘈杂的声浪会叫人心跳出腔子似的”。

30年代的上海,图源:bing.com

本雅明经常主张打破时间和空间的线性秩序,这段中国乡绅在摩登上海的体验跨越时空,形象地说明了本雅明所说的现代都市的震惊体验。而这种震惊体验也是现代工厂流水线上,工人们所经历的一切:巨大的厂房、轰鸣的机器、巨大的机械、源源不断的产品。本雅明认为,都市体验、机器的体验,最后与观众在电影院中的体验完全整合在一起。在电影院中,不断切换的蒙太奇镜头、声音与视觉的刺激,让人兴奋紧张的戏剧化情节,这些和人们在现代都市和日常工作中的体验天衣无缝地融合在了一起,构成了现代人全面的都市体验。

这种体验无疑和传统田园生活那种专一的、缓慢的、单调的生命体验形成了鲜明的对比,在本雅明看来,现代都市和大众媒介技术造成的碎片化的体验是让人分心和散神的,它不是用眼睛静观获得的,而是通过身体的触觉获得的一种新知识。

他还发现了现代都市生活的新主体,无所事事的闲逛者。他们的行为和现在计划性的citywalk不同,他们没有目标,留连于商店、橱窗和光怪陆离的都市景观之中,具有波西米亚流浪者的气质,这是城市孕育出来的一种前所未有的独特的主体,他们就是城市之子,写作《恶之花》的波德莱尔就是他们中的典型代表。

本雅明本人对于巴黎购物中心的拱廊街十分感兴趣,这种人造的、让人眼花缭乱的体验是他想深入研究的课题。他生前想要从事的一个名为“巴黎拱廊街”的研究计划,就是想描述这种现代都市的体验,这是一个庞大的野心勃勃的计划。非常可惜由于纳粹德国入侵法国,他在从法国向西班牙撤退的过程中由于边境封闭,绝望地在一个小旅馆里自杀。但是就在他去世几天后,边境又重新开放。因此他的这个研究计划就只停留在了申请书的简略描述和一些搜集的零散资料上。

巴黎购物中心的拱廊桥,图源:bing.com

机械复制技术与政治

我们再说回现代的机械复制技术带来的社会影响。上一期介绍的法兰克福学派的阿多诺等人对这种新技术的体验与影响持不容动摇的否定立场。按照本雅明前面的讨论,一般人也会以为他也要否定这种新型的、技术造就的,有些颓废的文化。但是在这里他得出了一个出乎读者意料的结论。他认为这样一种机械复制艺术作品带来了新的希望。这就是艺术的民主化。

具有光晕的艺术作品固然是本真的,但是它只能供少数精英欣赏,但是机械复制的艺术打破了阶层的界线,让普通人也能够欣赏与贵族一样的艺术。并且这种震惊感源自于身体的参与,这与本雅明好友布莱希特所主张的打破艺术表演与观众的界线一脉相承。

具有光晕的艺术作品固然是本真的,但是它只能供少数精英欣赏,但是机械复制的艺术打破了阶层的界线,让普通人也能够欣赏与贵族一样的艺术。

并且这种震惊感源自于身体的参与,这与本雅明好友布莱希特所主张的打破艺术表演与观众的界线一脉相承。

当然,这种立场和结论遭到了本雅明的好友阿多诺的强烈反对,他在信件中认为本雅明的看法过于表面化,没有看到大众媒介技术背后的意识形态。确实,按照阿多诺的说法,这种虚假的参与与民主化,只是一种“作为大众欺骗的启蒙”。但是,通过上面的介绍我们也能看到,他们二人的着眼点是完全不同的。本雅明更注重技术的文化效果,尤其是对个人身体体验的影响,它揭示出了新技术对社会的深层影响。在某种意义上,麦克卢汉会把他引为同道。而阿多诺则是从政治后果来看待大众媒介技术的影响,这显然更为间接。

本雅明在好友的批评之下,似乎也做出了一些让步。他在文章的结尾也探讨了机械复制技术与政治的关系。

他认为现代的媒体技术像是一面镜子,人们从机械复制技术中,看到的不是他者和世界,而是自己。他发现,人们通过像里芬斯塔尔的《意志的胜利》这样的电影中,在欢呼希特勒万岁的群众中,看到了自己,意识到了自己的渺小,从而通过把自己隶属于更强大的集体而获得存在感。极权主义很擅长于利用像电影、广播、画册这些机械复制技术,将政治变成了美学,把一切都变得整齐划一,井井有条,让个人消失在集体之中,在震惊的体验中,崇拜群众,也崇拜自己。

政治的美学化,就是将政治纯粹化,超功利化,它远离了政治本身的意义,即不同权力与利益的协商与妥协,把政治变成了追求某个纯粹的目标,这既产生了阿里郎那样的整齐的大型集体舞表演,也导致为了追求人种纯洁而屠杀所谓“劣等民族”的犹太人。我们看的像是建筑的统一,商户牌匾的统一规格,甚至统一清理城市天际线,是不是也是一种政治的美学化呢?

政治的美学化,就是将政治纯粹化,超功利化,它远离了政治本身的意义,即不同权力与利益的协商与妥协,把政治变成了追求某个纯粹的目标,这既产生了阿里郎那样的整齐的大型集体舞表演,也导致为了追求人种纯洁而屠杀所谓“劣等民族”的犹太人。

我们看的像是建筑的统一,商户牌匾的统一规格,甚至统一清理城市天际线,是不是也是一种政治的美学化呢?

本雅明提出要通过“美学的政治化”,通过艺术来反映政治来对抗政治的美学化。但是他讲得比较简略,艺术与政治的关系应该如何处理,是否如此简单?这似乎是个永恒的争论,这里就不展开了。大家也可以从本雅明的观点出发,发表一下自己的观点。

本雅明是个宝藏作家,有很多可以开崛的话题,我们今天只是围绕他的媒介观简单地做一个介绍,现在他的作品大都有中译本,感兴趣的话大家可以自己阅读。

下一期我们继续讨论法兰克福学派,介绍第二代的领军人物哈贝马斯对媒介和传播的看法,欢迎大家关注。