13. 在什么时候,我们种下了数据化的命运?用媒介考古学看打字机

大家好,我是刘海龙!欢迎收听《生活在媒介中:传播学100讲》。

美国国家地理频道曾经拍过一个纪录片,叫《人类消失之后》,里面开了个脑洞,说如果明天地球上的全人类都集体消失,那还会留下什么印记能证明人类曾经存在过,以及曾经产生过什么知识?

《人类消失之后》海报

里面说到一个令人沮丧的预测,我们现在使用的储存数据的磁盘,过几十年,最多几百年,数据就会完全消失,书籍也一样。最后的结论发现,保存的最长的,反而是最古老的石头,石刻文字、石雕等。关键时刻,我们认为先进、高科技的媒介,反倒派不上用场。

这说明了什么呢?这就是我们今天要来谈媒介考古学的一个原因。

这个纪录片从侧面说明了媒介考古学的一个核心观点:最新的媒介并不一定就是最好的媒介,媒介的发展并不是一个简单的线性过程,我们常常能在旧媒介中,发现被忽视的新东西,或者说是更本质的东西。

这个纪录片从侧面说明了媒介考古学的一个核心观点:

最新的媒介并不一定就是最好的媒介,媒介的发展并不是一个简单的线性过程,我们常常能在旧媒介中,发现被忽视的新东西,或者说是更本质的东西。

为什么要了解媒介考古学?

有的人会问:考古一般指的是研究地下挖出来的东西,媒介考古要么是研究还能够看到的媒介,要么是研究纸上记载的媒介历史,怎么能叫考古呢?在这个问题里,包含着对媒介考古学的几个常见的误解。

首先,这里说的考古学,它并不是通常意义上的考古学,它是一个隐喻,是来自法国思想史大师福柯提出的知识考古学。

福柯

德文版《知识考古学》

福柯就认为我们目前习以为常的思想、观念和知识,并不是一直如此,它们在发展过程中都曾经经历了许多变化和断裂。通过对于过去知识的深入挖掘,可以破除我们这种连续性的错觉,看到知识背后的武断性和偶然性。

比如福柯就研究过临床医学、精神病学和人文科学背后的知识,发现如果从较长的时段来看,这些知识都充满着矛盾,一会是这样,一会儿又会变得截然不同。

比如对疯癫的看法。早先人们认为他们是与众不同、说出真相的智者,或者是通灵的人;后来大众又认为他们是危险的,要加以隔离;近代的科学又认为疯癫是一种精神疾病,应该通过精神治疗来慢慢解决这个问题,所以这相当于是用一套科学话语把疯癫重新纳入了权力的话语体系中间。

换句话说,就是说,知识考古学是使用一种看向过去的、更长时段的眼光来提醒我们,一切都不是必然如此,或者说,只是因为某些偶然原因,今天才变成现在这个样子。

换句话说,就是说,

知识考古学是使用一种看向过去的、更长时段的眼光来提醒我们,一切都不是必然如此,或者说,只是因为某些偶然原因,今天才变成现在这个样子。

媒介考古学也是这样看待媒介的历史的,它认为媒介发展的历史就像地层层层堆叠的过程,而不是一个线性的进化过程。

我们之所以意识不到这一点,就是我们以为媒介的发展是一种线性的时间流逝。但实际上,媒介的发展存在着许多观念和实践的断裂。

所以,在媒介考古学看来,通过对一些被遗忘的媒介物品及媒介观念的重新发掘,我们会获得新的启发。

比如我们今天的数字媒介、社交媒介,可能其原理在很早就被发现了,但是为什么现在才得到普及?这就值得思考。还有一些消失的媒介或者一些媒介观念,它可能在某个特殊的时间点也具有复活的可能性。

通过对那些被遗忘的媒介的挖掘,也许能激发我们发明媒介和使用媒介的想象力。

第一个提出了“媒介考古学”这个概念的德国媒介理论家齐林斯基就认为,在日常线性的流逝时间外,还存在着一种所谓“深层时间”。这种时间并不是单向的,也不是线性的,而是多维度的。

齐林斯基

如果用这种时间观念去看媒介的话,就会发现,并不是说越古老的媒介就越落后,越晚近的媒介就越先进,有可能是反过来的。

历史也不是必然的,我们只是在某个岔道口选择了另一条路,才走到现在,但是可能还有另一条路更好,或者从我们现在的位置看来,另一条路似乎更好。

所以研究历史并不是只是满足对历史的好奇,而是也能为我们思考今天的媒介问题提供新角度。

我们曾经就在媒介历史那集,提过麦克卢汉的“后视镜”的概念。他说开车的时候,要通过观看后视镜才能顺利向前进。

媒介考古学可能就是这样一种“后视镜”,它让我们和现实的媒介保持一定距离,当我们回头看时,才能看得更加清楚,是哪些关键因素导致了我们现在的困境,在什么时候,我们种下了命运的种子。

一种冷凝视的媒介操作办法

那具体来说,媒介考古的方法是一种什么方法呢?

前面说了,“媒介考古学”受福柯的“知识考古”影响很大,但是二者也存在很大差异。其中之一就是,福柯的知识考古学主要是思想史研究,其研究对象主要是文本;但是媒介考古除了对媒介思想、观念进行考察外,更重要的是对媒介物本身的研究与考察。

德国媒介考古学者基特勒就曾经说过,他认为福柯的媒介观不够全面,因为他只注重文本,忽略了其他的媒介形式,比如照片、声音、影像、实物等,而媒介考古学则非常注重对物的考察,强调物的独立性。

基特勒

媒介考古学提倡将物与人看成平等的存在,他们甚至反对将物视作一种表征符号,或者将物转换成表征再进行研究。

那么什么是将媒介看作一种表征呢?比如我们对一个媒介进行描述,这就将把媒介变成了表征符号,这也就加上了人的价值和意义。所以媒介考古学者们就说,我们应该像胡塞尔、海德格尔的现象学所强调的那样,直面现象,摒弃这种先入为主的见解,直接去研究媒介物。这一点,媒介考古受海德格尔晚期的思想影响是比较深的。

基特勒曾经提出过一个观点,就是“软件根本不存在”。

基特勒曾经提出过一个观点,就是

“软件根本不存在”

。

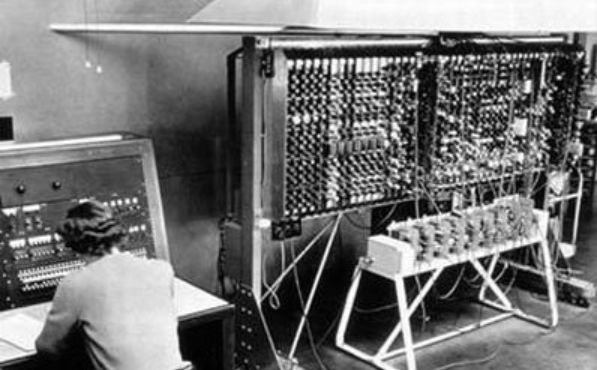

这个话听起来很奇怪,但基特勒就认为,计算机的运行是基于硬件,像早期图灵他们发明的计算机,根本没有软件,工程师就是根据机器的原理,通过硬件进行功能调试。后来为了方便人的操作,才开始有了编程语言,然后再“傻瓜化”,有了操作系统作为界面。

图灵计算机

现在的很多软件的操作越来越简单化、图形化,人性化,看上去是更方便了。基特勒认为,实际上软件语言本身就将机器的逻辑给遮蔽了,让机器的运行变得越来越神秘。

现在的很多软件的操作越来越简单化、图形化,人性化,看上去是更方便了。

基特勒认为,实际上软件语言本身就将机器的逻辑给遮蔽了,让机器的运行变得越来越神秘。

软件就像一种意识形态或幻觉,掩盖了机器真正的面目与运行逻辑。

机器其实是拒绝我们真正地控制的。比如电脑坏了的时候,维修者就会进入保护模式或者进入机器最原始的设置状态,进入那个黑底白字的原始界面,这个时候用户才发现,原来平时那个界面完全是一个幻觉,机器和计算机真正运行的物质结构,其实是拒绝用户的访问和使用的。

机器其实是拒绝我们真正地控制的。比如电脑坏了的时候,维修者就会进入保护模式或者进入机器最原始的设置状态,进入那个黑底白字的原始界面,这个时候用户才发现,原来平时那个界面完全是一个幻觉,

机器和计算机真正运行的物质结构,其实是拒绝用户的访问和使用的。

其实我们平时使用的很多电子设备,都有这个特征。当我们对这些人为的原初设置进行破解时,才会发现软件完全是个假象。

所以基特勒就主张,针对计算机芯片进行一种媒介批判,并且这种媒介批判必须先于社会批判,这样我们才能发现机器中真正的不平等与权力关系。

这么讲有点抽象,我举个例子。不知道大家有没有在网上看过修复破旧得不能用的机器的视频?比如我在B站看过修中华学习机或者Game Boy游戏机的视频。全片没有一句话,就是手工操作,把一堆电子垃圾,变成一个像刚出厂的新产品,让旧媒介重获新生。

我不知道大家为什么喜欢看这种视频,我看的时候感觉很安静,很治愈。这种媒介修复就是一种媒介考古的研究方法的实践,因为它不是把媒介看成符号表征,而是从机械、电子原理的角度,去恢复物体本身的物理功能,这完全不需要语言描述,只需要动手操作即可,所以它就突破了关注媒介内容、表征的传统的研究方法。

德国媒介考古学者沃尔夫冈·恩斯特把这种方法叫作“冷凝视”(cold gaze),就是从冷冰冰的硬件功能的角度去审视媒介,看机器系统是怎么工作的,而不是从人的价值、审美和文化的角度,对机器进行分析。

德国媒介考古学者沃尔夫冈·恩斯特把这种方法叫作

“冷凝视”(cold gaze)

,就是从冷冰冰的硬件功能的角度去审视媒介,看机器系统是怎么工作的,而不是从人的价值、审美和文化的角度,对机器进行分析。

沃尔夫冈·恩斯特

前段我参加一个学术会议,正好恩斯特也参加了,他展示了他们的团队对北宋苏颂在开封制造的一个水钟(也叫刻漏、漏壶)的机械复原模型。

这个钟有一个独特之处是将水流的模拟信号,也就是水流,转换成离散的信号。所谓的离散信号就是说,钟的指针每过一个计时单位会“咔哒”动一下,它不是连续运动的。

不过他们在复原的时候,不仅依赖传统的图纸与硬件操作,他们团队还使用了计算机数字模拟的方式,来还原机器,进行复原实验。所以他们实际上引用了一个新的、计算机的方式,来做一种非常传统的、机械的模型。

恩斯特的这种办法,如果推到极致,甚至就是让我们应该从机器扫描的视角来理解媒介,而不是通过人眼带着一种文化视角对机器进行观看。因为这个过程中不需要语言分析,只需要动手实践,所以芬兰学者尤西·帕里卡还把这种方法称之为“操作性媒介考古”。

尤西·帕里卡

媒介考古学是一个松散的学术共同体,最早起源于二战后的欧洲,尤其是德国的电影考古和媒介研究。目前还有一批非常活跃的媒介考古研究者来自艺术史和艺术创作领域,他们通过不断地复制和模仿旧媒介,来激活创作思路,进行艺术创作和研究。

因此,媒介考古目前是一个非常多元的领域,是学术理论研究与艺术创作的一个十字路口。也正因为如此,媒介考古的研究对象与方法非常多元,我上面介绍的思路也仅仅是其中的一部分。

其他的大家如果感兴趣,可以看看我放在文稿里的参考读物,因为一集的时间有限,我这里就先只介绍这一种。

从媒介考古看打字机

下面,我们就再尝试用这种视角,来分析一种比较有意思的早期媒介,打字机。

世界上第一台打字机示意图

说起打字机,中国人可能觉得有点陌生。因为汉字不是拼音文字,是不适合打字机的,因为没有那么多键盘来表示,所以我们中国人可能觉得打字机对世界没什么影响。

但是德国媒介学者基特勒却不这么认为,他写了一本书叫《留声机、电影、打字机》,里面就用媒介考古的办法,把打字机和留声机、电影并列起来。

《留声机、电影、打字机》

他认为,这三个19世纪末的发明是影响了整个20世纪的三种重要媒介,原因是在这三种发明之前,人类数据和记忆的保存主要方法还是依赖于文字书写,但是留声机、电影和打字机的出现就打破了文字书写的垄断,使声音、图像和机械文字也可以被保存下来,实现了电学、光学与文字的数据流的分化与自动化。

由于时间的关系,我们这里主要说下基特勒对打字机的一些观点。

用一种机械的方式书写

海德格尔认为,打字机最大的特点是使书写与人的身体相分离。

我们前面说媒介史的时候,也提到过,在留声机、电影和打字机发明以前,书写是人类拥有的唯一的存储媒介。书写是人手的独特功能,动物的爪无法书写文字,所以能够书写文字的手成为人与动物的最大的区别之一。

我们常常说“字如其人”,手的书写带有身体的、个性的特征,到现在为止,签名还是表示个人特征的重要标志。

但是打字机是机器的书写,是标准化的书写,可以说打字机是终结了这种基于个人身体差异的书写。

海德格尔就感叹过,打字机让人类独特的手不再独特,技术遮蔽了个性,让书写与身体分离,最后就会导致人们书写的词语也与身体相分离。

打字机带来的标准化也带来了其他效果,比如消除了性别差异。

基特勒观察到,打字机1870年代刚普及时,美国打字员基本都是男性,女性只有4.5%;但是到十年之后,1880年代,女性就上升到40%;到1910年代,女性超过90%;到1920,女性打字员比例就已经超过95%。

女性打字员逐渐成为主流

由此基特勒认为,这说明标准化颠倒了书写的性别秩序,男性不再垄断书写的权力。书写的去性别化也使书写不再玄化,变成了文字处理。

打字机取代身体,用一种机械的方式进行书写,这也导致人们用机械化的方式来看待身体和大脑,影响着人与语言的关系,以及人的思维过程。因为最早的打字机,发明的初衷就是给盲人和聋哑等身体缺陷的人使用,这相当于就是用机械来替代身体的功能。

我们熟悉的德国哲学家尼采说过:我们的书写工具也参与了我们的思维过程。尼采晚年几乎全盲,他1882年订购了早期还不太成熟的球状打字机来帮助自己写作,他是摸索着键盘进行打字的。因为当时的打字机不太灵敏,经常出故障,所以尼采要用力敲打才能打出字来。这就影响了他晚年的文风。

球状打字机

他自己在给一个朋友的信中就也提到,因为使用打字机,他需要使劲敲打,所以这导致他文章的批判性和攻击性更强了,同时由于无法像书写般自如,他的长篇大论变成格言警句,变得很短。

所以,打字机的确影响了他晚年的文风。比如说《查拉图斯特拉如是说》就是他购买打字机后写出来的。大家会不会觉得这和他早期的文章,比如《悲剧的诞生》,看起来会不大一样?

当然,尼采的自述还是显得比较主观。但是基特勒从打字机的机械形式里,又看出了它的一种离散化的特征。

什么叫离散化?就是说,相较于连续的身体书写,打字机的单个字母输入,实际是把手写这个连续的过程变成了一个一个字母的输入,每个按键都是相互独立的。

基特勒从打字机这种离散化的特质上,看到计算机的影子。而且“计算机之父”图灵在二战期间破解德国的密码过程中,就确实设计了一个看上去很像计算机的打字机,不过它不是用人手输入,而是用纸带进行录入。

他把字母输入进一步简化为用0和1两个数字的编码。可以说是将离散式的数字输入推到了极致。数字化带来了可编程性,可循环递归,不断地自我循环,就是类似于“如果”、“那么”、“这样”的语句,这就为后来的人工智能铺平了道路。

媒介消失之后,人也将消失

基特勒还进一步认为,所有的媒体一旦被计算机数字化,就意味着这些媒介的消失。它们表面上还是音乐、图像、文字,看上去它们好像都还是不同的媒介。但是其实在编码层,它们全都变成了0和1两个数字。

过去我们不能把音乐简单转换成文字,视频图像也不能简单地转换成文字。但是到了计算机上,这些媒介之间不可兼容的差异消失了。

基特勒在《留声机、电影和打字机》这本书里,开头第一句话、也是最有名的一句话就是:“媒介决定我们的现状。”

基特勒在《留声机、电影和打字机》这本书里,开头第一句话、也是最有名的一句话就是:

“媒介决定我们的现状。”

留声机、电影和打字机使得传统的书写文字被分成了光学、声学和机械书写这三种数据流。但是数字媒介的出现,又使这种被分化的媒介,再被另一种更加机械的技术,吸收成为一个单一媒介。总之,这就是一个“否定之否定”的过程。

留声机、电影和打字机使得传统的书写文字被分成了光学、声学和机械书写这三种数据流。但是数字媒介的出现,又使这种被分化的媒介,再被另一种更加机械的技术,吸收成为一个单一媒介。

总之,这就是一个

“否定之否定”

的过程。

对于人来说,随着媒介不断数据化,机器已经不再像过去那样只是控制人的肌肉,还管理了人的中枢神经系统的官能。这就是所谓的“人”分裂成生理结构和信息技术的后果。像我们所反复强调的那样,人的思维与存在方式也越来越机器化。

基特勒在书里,也反复引用尼采的一个问题:“人类难道只是思考、写作和语言的机器吗?”

基特勒在书里,也反复引用尼采的一个问题:

“人类难道只是思考、写作和语言的机器吗?”

拼音输入法与中文的离散化

我们刚才讨论的打字机主要针对的还是字母文字的输入。其实从摩尔斯电码开始,英文就被已经转换成简单的编码,所以数字化对于英语来说理所当然。但是中文是象形文字,和字母文字有着完全不同的逻辑。这使得中文的数字化和信息化过程非常艰难。

我们前面在讲媒介历史的部分讲过,虽然中国人最早发明了活字印刷,但是由于汉字的数量太大,一直到清末,雕版印刷都还是主流,甚至都还存在抄写书。在进入信息时代后,这就成为一个劣势。所以如果中文没有办法用简单的、西方的标准方式输入,就意味着在信息化的过程中会被边缘化。

这种危机最早就在打字和排版上体现出来。

到了近现代,在西方打字机普及开来之后,中国也开始慢慢尝试去改变,将汉字输入简化到有限的26个键盘。

在这个过程中就有两个思路:一是拼形,也就是把汉字拆成很小的单元,把形状拼在一起;一是拼音,也就放弃字型,关注汉字的读音,通过拼音的方式对汉字进行编码和简化。

拼形就是根据字的形状来为每个字赋予一个检索的编码,然后在键盘上输入这个编码。

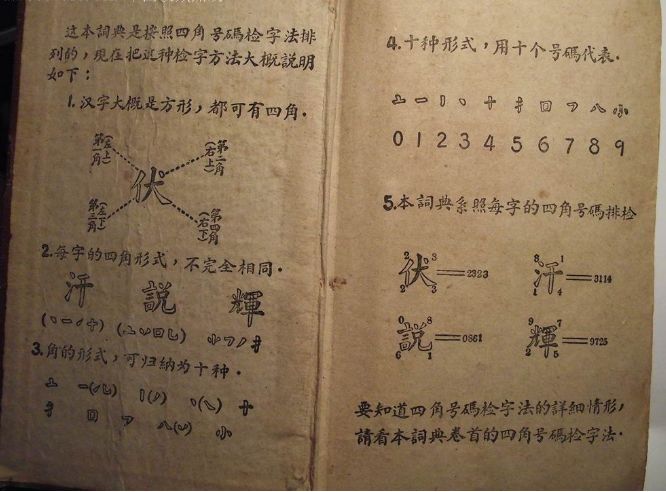

比如说,最有名的编码就是当年王云五发明的四角号码就是这种思路,它是根据一个字的左上、右上、左下、右下的笔画来为每个字赋予一个四位数字码。

四角号码检字法

但是因为根据笔画编码过于抽象,它不符合我们写字的顺序,很难在打字上拼形,所以它不适合用于输入。当然还有一个重要原因是这个输入法缺乏一个像林语堂那样的狂热的打字机开发者。

但是汉字有有3、4千个常用字,怎么能够像英文那样输入编码就能打出字来呢?这一直是个难题。

最成功的发明是当时国际知名作家林语堂发明的明快打字机,它也是通过拼形的方式来进行简化输入的一种打字机。

林语堂发明的明快打字机

这个机器表面上很像英文打字机,但是里面有很多转轴滚筒,大的套中的,中的套小的,非常复杂。输入一个字的左上和右下部分对应的两个按键,转轴就会转动,组合出需要的字,在一个放大镜上出现8个备选字,再摁一个数字就可以打出一个汉字。

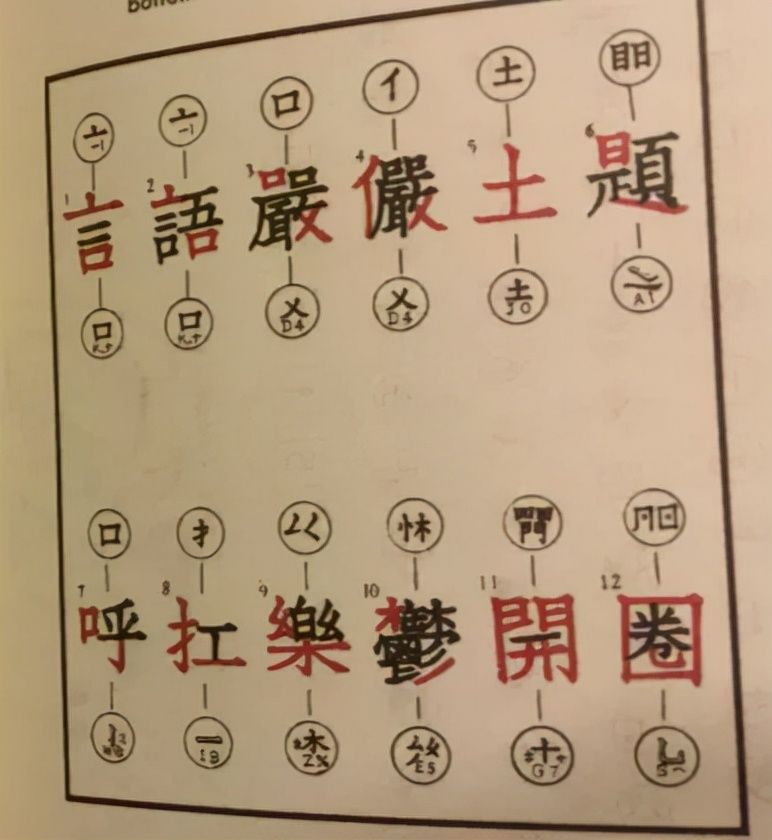

林语堂创造的上下形检字法

但是可惜,因为战争和其他原因,林语堂发明的明快打字机没有量产,只有几个模型机。狂热的林语堂为了这个发明花掉了积累多年的的大部分英文畅销书的稿费,甚至卖掉了中央公园旁边的房子。

另一个不同的思路就是放弃英文键盘,因为汉字很难用有限的键盘进行表示,有人就认为我们干脆就采用无键盘的字盘输入。

这种打字机最早是1919年商务印书馆的舒震东在前人基础上发明的。他的思路是把所有常用字放在一个方形的70*35的捡字板中,常用字放中间,生僻字放边上,然后按照检字板的字表的位置,纵向和横向移动到需要的那个字上,摁一下,就能把这个字模打到纸上。

我们可以想象到,这个打字机非常很大,需要一个很大的字盘。而且舒氏打字机的速度实在是太慢,要一个字一个字找,很费劲。

舒式打字机

到了1952年,打字员张继英在使用过程中改进了字盘的字的位置。过去的字是按照一定的部首和一定的编码来放的,张继英就想,不如干脆打破这种根据编码固定位置方法。因为汉字在输入的时候,一个字和另外一个字集中在一起的概率是比较高的,所以张继英就把经常出现在一起的字放在一起,也就是把经常和某个字一起使用的其他字,放到它的上下左右相邻的位置。

比如在50年代,输入“革”的时候,大概率是在说“革命”,所以就把“革”字旁边放上“命”;同理,“毛”字旁边也要放上“泽”“东”两个字。这样输入的速度就提高了。

大家想想,这其实就很像我们现在的拼音的联想输入法啊!

张继英发明的文字排布

这种方法突破了原来的思路,不是以字为单位输入,而是以词为单位输入。这一下打字效率提高了3-4倍,据说这是在任何一个语言的输入法里都没有发生过的超级革命。后来天津生产的文化牌打字机、上海生产的双鸽牌打字机,都采用了这种设计,成为了主流。

但是即使如此,熟练打字员每分钟也只能输100字左右。

虽然早期中文打字机的尝试不是很成功,但是,他们对于拼形和拼音的尝试还是非常的重要,这相当于为中文的数据化提供了最基础的拆解逻辑。

早期的拼形,其实就是我们现在五笔字形输入法的雏形。但受制于技术的原因,拼形的办法被搁置了很长一段时间,一直到电子计算机时代的来临,才让拼形法重获新生。

拼形的好处是,重码导致的错误率相较拼音来说会低一些,但是字根学习和拆字还是需要重新学习,我记得当初学五笔的时候就很费劲。但是学会了之后确实非常快,现在还能打到每分钟200。

不过对于更年轻的一代来说,拼音输入已经成为主流,速度提升的关键其实就是当年张继英发明的词语联想法,它不再是以字为单位,而是用词语联想的方式解决了重码问题。

和英文输入法带来的影响一样,拼音输入也是离散化的,它让汉字以一种简便易学的方式被字母化了,但是也改变了我们使用汉字的中国人的思维方式。

我们现在越来越习惯使用拼音输入,也带来了两个新的现象。

一是这样输入的错误率会比较高,因为同样的拼音可以对应的文字有很多,像现在的流行词,经常出现同音字的错字,一定程度上都是和拼音法有关。对于这种现象,好像大家也习以为常,比较宽容,也创造了一些新梗。

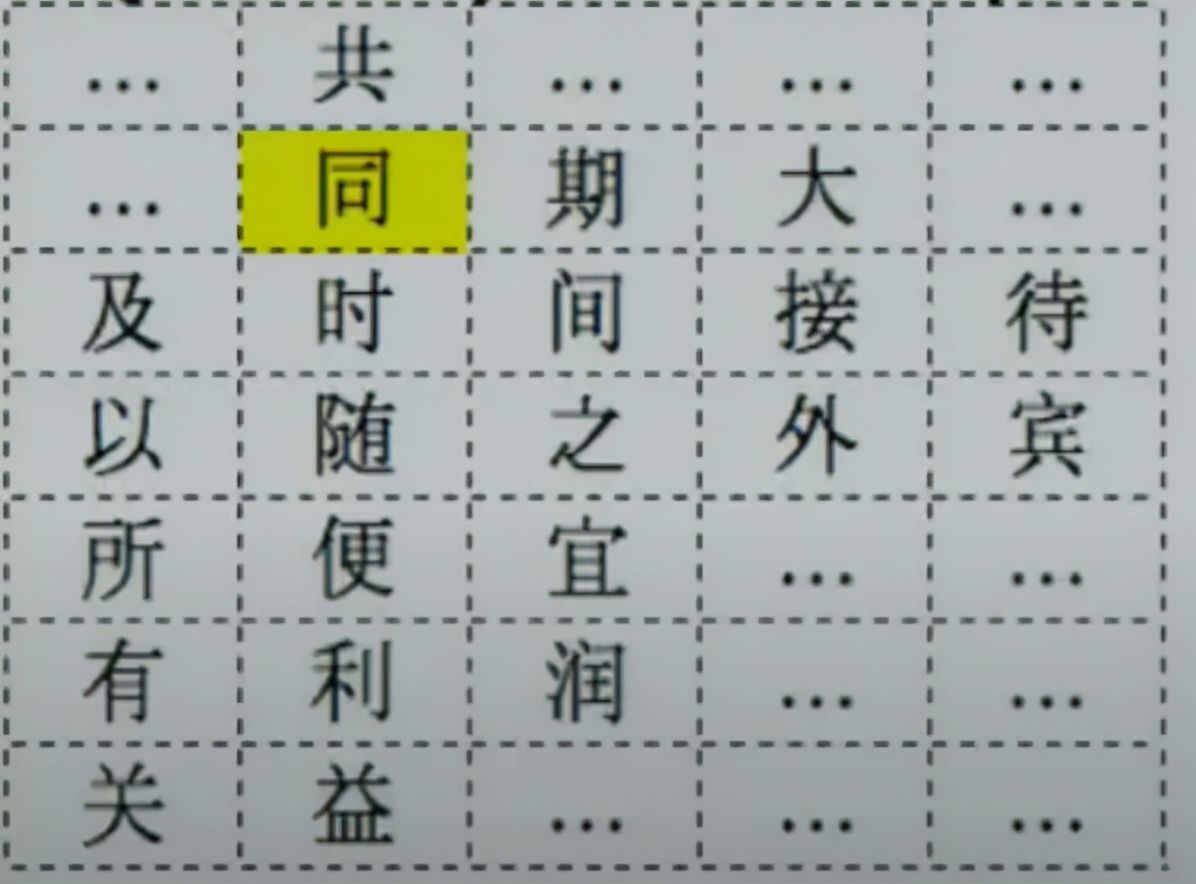

第二种现象是拼音输入让汉字的发音与字形发生了分离,汉字的字母化趋势越来越明显。比如经常用的“冲鸭”,显然就是依据读音,而不是字义。而中文的简称也出现字母化倾向,比如过去的简称是选代表性的字来代替全称,比如用“人大”代替“中国人民大学”。但是现在我们的简写,很多是用字母来表示,比如像YYDS这类缩写就是用拼音的首字母进行缩写。

我们可以看到日本、韩国的文字在这个电脑时代,也已经在向拼音文字转变,汉字的使用也越来越少,虽然背后有去汉字化的政治因素在起作用,但是技术的影响也不可忽视。

不知道大家如何看待这个问题?你还能观察到拼音输入法对我们文化和思维方式的哪些改变,欢迎大家留言讨论。

好的,我们今天的节目就到这里,感谢大家收听,我们下次再见!

推荐阅读

1.弗里德里希·基特勒:《留声机、电影、打字机》,邢春丽译,复旦大学出版社,2017.

2.西格弗里德·齐林斯基:《媒体考古学:探索视听技术的深层时间》,荣震华译,商务印书馆,2006.

3.Thomas S. Mullaney. The Chinese Typewriter: A History. The MIT Press, 2017.

4.埃尔基·胡塔莫、尤西·帕里卡编:《媒介考古学:方法、路径与意涵》,唐海江等译,复旦大学出版社,2018.

5.杰弗里·温斯洛普-扬:《基特勒论媒介》,张昱辰译,中国传媒大学出版社,2019.

6.车致新:《媒介技术话语的谱系》,北京大学出版社,2019.

7.弗里德里希·基特勒:《实体之夜 : 弗里德里希·基特勒论文选辑》,李双志,上海社会科学院出版社,2019.