21. 为什么中国的传播强调统一性?水的隐喻与传播的由来

大家好,我是刘海龙。我们这个节目的名字叫《生活在媒介中:传播学100讲》,这里面有两个关键词:媒介与传播。前面20次节目,我们都在重点讨论媒介与人的关系,接下来,我们要讨论一下另一个关键词,为什么人要传播?因为只有将媒介和传播放在一起,才能够解释我们第一章的问题,为什么我们会生活在媒介中。

“传播”的由来

大家或许还记得,我们前面在导论里简单介绍过什么是传播学,但是还没细讲“传播”这个概念的来历。

大家或许还记得,我们前面在

导论

里简单介绍过什么是传播学,但是还没细讲“传播”这个概念的来历。

概念对于我们建构社会现实是非常重要的,概念既是一种命名,同时也是观念的出口与纪念碑,它让社会的注意力聚集到某些共同现象,既帮助人们辨识,也帮助人们言说共同经验,并通过诉说将某种观念正当化。

所以我们今天就先从一个“传播”概念翻译的故事讲起。其实西方的communication概念,早在20世纪初民国时期的时候就已经进入中国,不过当时都是被翻译成“交通”。当然这不是现在的交通运输之意,而是《易经·泰卦》里讲的,“天地交而万物通”,还有东晋陶渊明写的《桃花源记》里“阡陌交通”所用的“交通”之意,就是有往来、相互的意思。目前在交通银行、交通大学的称呼里还保留着这个用法。

交通银行的英文名中包含communications

英文中的communication本来也包含着“交通运输”与“思想传递”两个意思,马克思在《德意志意识形态》中提到的德文的“交往”(Kommunikation)概念,也包含物质的交往与精神的交往两个方面,这些都正好与中文中的“交通”相映成趣。

20世纪50年代复旦大学郑北渭等人还曾经将“mass communication”翻译成“群众思想交通”,其实就是延续了民国时期把“传播”翻译为“交通”的译法,但是可能因为当时“交通”已经习惯用来指交通运输了,所以为了区分,他们就在“交通”前加上了“思想”二字。

可是为什么当时没想到要用“传播”来翻译这个概念呢?因为民国时期中文里的“传播”一词,对应的英文是diffusion或者dissemination,指扩散、中心向四周的散步。更接近于今天的“大众传播”。

翻译成传播,是改革开放之后的事情。改革开放后第一个访华的外国新闻学者,是日本东京大学的内川芳美教授。内川教授的名字听上去比较女性化,但是他是个男性,他同时是东京大学新闻研究所的所长。1978年10月,他在当时的中国社会科学院新闻研究所(现在的“新闻与传播研究所”)做了一个讲座,介绍战后日本的大众传播研究。

他在讲到战后日本引进“传播学”这个名称时,用了日文里用片假名音译的“大众传播”四个字,但这是一个比较新的外来词,我们的翻译没听说过,不知该如何翻译。于是内川芳美在黑板上写出了“大众传播”的英文,“Mass Communication”,但翻译和听众看到之后,还是不知道中文该如何表达。

因为对于当时国内的新闻研究者来说,也从未听说过这个概念。之后大家查阅资料,才发现比较早引进传播学的台湾地区将mass communication译作“大众传播”。于是传播这个概念才逐渐被确定下来。

在我们今天的生活中,“传播”似乎已经是个无需再多做解释的高频词,不过就Communication的含义而言,这个翻译并不令人满意。因为在汉语里,“传”与“播”都含有单向的意思。

比如在《说文解字》里,“传”被解释为驿马之意,驿马就是古代官方用于传递官方文件的邮政和物流系统,有时候也用于人的派遣和转运。由官方邮政系统衍生出“传舍”,就是古代驿站之间用来休息的地方,后来就指招待所、旅店。除此之外,古代的文书也可以被称之为“传”。而“播”呢,则是播种之意。所以“传”与“播”其实都不包含西方communication概念中的“双向、共享”之意。

古代的信使

其实我们刚才说台湾地区最早在20世纪50年代引进传播学时,最初也不将communication单独翻译成“传播”,而是翻译成“思想交通”或“思想传播”。当时台湾学者朱传誉在1966年发表的一篇文章中提出,中文的“传播”和“宣传”都是一种单轨行为,有来有往应该叫“交通”。

在1980年代大陆引进传播学时,对这个翻译也有类似的争论。有些学者就将communication译作“传通”“沟通”“交流”“交际”“交往”。像我们之后会讲的人际传播与跨文化传播领域,因为强调双向性,就非常排斥把communication翻译成传播,而倾向于翻译成交流、沟通等等。

但是不管怎么样,从台湾、香港传播研究界开始,再到1978年之后的大陆传播研究学界,大家已经慢慢约定俗成将communication译为“传播”。这就是中文给Mass Communication命名的故事。

听到这里,有的听友可能会觉得,纠结于一个字的翻译,是不是有点小题大作,或者过于学究化。但之所以这么强调翻译的准确性,原因之一是在于我们开篇所说的,命名是观念的出口,换句话说,人生活在语言之中。

或许大家会觉得说人生活于语言之中有点过于夸张,因为就像我们在媒介地理学一集里说的,好像身体的直接的、前反思的非语言性的体验也非常重要,但是语言概念具有的揭示作用在更多时候规定了我们想象和思考的边界。

比如大家想想近年来的Metoo概念,甚至再早的上世纪60年代出现的“性骚扰”概念,还有20世纪中国流行的“革命”概念,再到最近的“内卷”“躺平”等概念,这些新概念的出现把我们的注意力聚焦到对应的现象和事件上,甚至没有这些概念都不会出现这些现象。所以说,概念影响了我们的思考方式,产生了巨大的社会效应。

参加metoo运动的人们

为什么中国缺失传播的观念?

如果说概念是一种思考的边界,当我们从这个角度去想传播的翻译,就会发现另一个更重要的问题:汉语翻译communication的困境,说明中国传统思想里竟然是没有communication的概念(concept)和观念(idea)的!这一缺失意味着什么呢?

我们可以对比古代西方的思想来看。在希腊文中,communication源于cum和munus,前者指与别人建立一种关系,后者指产品、作品、功能、服务、利益等。整体上组成为共享、共有之意。古罗马的政论家西塞罗把communication定义为,把握一件事情或者是与别人建立一种关系,所以拉丁语中的communication的意思就是“沟通、参与”。

按照英国学者雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams,1921—1988)的解释,communication的词源是拉丁文communis,意指“普遍”。因此它的动词形式communicate是指“普及于大众”、“传授”的动作。

不过尽管如此,在西方,传播这个概念也一直要到19世纪才开始进入日常词汇。英语中双向平等的传播的观念也是到了近代,随着民主制度的建立和技术的发展才逐渐形成。

彼得斯在他考察传播观念史的《对空言说》一书中就总结了从柏拉图、耶稣、奥古斯丁、洛克、黑格尔等许多思想家提出的传播观念,他发现,他们都还没有使用“传播”这个概念。虽然他们讲到了和“传播”类似的观念,但是没有使用今天Communication这个词。

彼得斯《对空言说:传播的观念史》

直到19世纪末到20世纪初,随着大众传播技术的发展,出现了大众报纸、电影、广播,这些大众媒介成为影响社会的新兴力量,“大众传播”才成为了公众关注的对象。也就是说,是先有了“大众传播”的技术和事实,才有了“传播”这个概念。

马克思说:“人体解剖学就是打开猴体解剖学的一把钥匙。”意思是在低级动物身上所表现出来的潜在高级形式,只有当高级形式已经被认可的情况下才会被理解。也就是说,我们先理解了人,然后才能更好地理解猴子。那么,从理论的逻辑来看,应该是先有传播概念,才有大众传播概念。

但是,历史的逻辑和理论的逻辑却恰好相反。是先关注到高级的大众传播观念,其后才诞生了一般的传播观念。同理,今天因为我们已经生活在新媒体中,才更深刻地理解什么是传播和媒介。这些都是技术事实对概念的塑造。

其次,还有文化现实。现代以来,民主观念的普及,也让个体之间的传播质量也逐渐成为我们衡量个人生活质量和政治民主化的标准。这时,我们注意到了“传播”这一现象。所以,如果存在双向的“传播”,那么意味着首先要有两个独立的个体,他们身份平等,这两个条件的形成与近代以来建立在自由主义基础上的个人主义观念有一定关系。

所以说,汉语之所以缺乏一个精确的概念来转译传播这个概念,恰恰是因为中国的文化观念里缺乏平等、互动这种交往方式。在一个儒家思想占主流的中国古代社会里,人与人之间的交往必须嵌入在家族、文化等级中才能理解。

而如果要从中国观念中寻找与西方“传播”观念相似的观念,可能要追溯到当代学者张光直所讨论过的青铜时代的巫觋与天沟通的观念。

西周青铜兽面具

他发现中国的一本古籍《国语·楚语》中记载过一个故事,楚昭王和观射父讨论《周书》上所说的古代传说里的人物重和黎,他们使天地无法相通。楚昭王问,是不是这就意味着在天地无法相通之前,民众是能升天的?

观射父解释说,之前民众也不能升天和天神直接交流的。因为古时候民和神也并不混杂。只有民众中精神、专注不二而且又能恭敬中正的人,他们的才智才能使天地上下各得其宜,他们的圣明能光芒远射,他们的目光明亮能洞察一切,他们的听觉灵敏能通达四方,这样神明就会降临到他们那里,其中,男的就叫做觋,女的叫做巫。

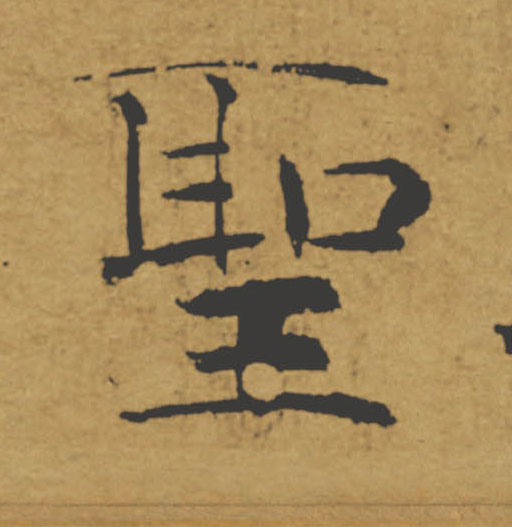

换句话说,是人群中有特异功能的、感觉器官特别灵敏的人才能代表民众与神沟通。大家注意一下,“圣人”的“圣”字,繁体字的写法,上面是“耳”和“口”字,下面是一个“王”字,其实就圣人就是有特殊听觉和表达能力的人,只要这样的人,才会成为王者。所以巫、圣人、部落的王,过去这几个角色很可能是集中在一个人身上的。这些人负责与神沟通,管理祭祀、礼仪、行为规则和生产、生活等各方面的秩序。

圣的繁体字

在古人看来,这是一个理想社会。百姓能讲忠信,神灵因此能有明德,民和神的事不相混同,恭敬而不轻慢,所以神灵降福,谷物生长,百姓把食物献祭给神,祸乱灾害不来,财富也不匮乏。

但是后来等到少皞氏衰落,九黎族扰乱德政,民和神相混杂,不能分辨名与实。人人都举行祭祀,家家都自为巫师,就没有了相约诚信。百姓穷于祭祀,而得不到祝福。祭祀没有法度,民和神处于同等地位。百姓没有敬畏之心。所以导致谷物不再受神灵降福,没有食物来献祭。祸乱灾害频频到来。

观射父就讲,于是当时的黄帝的孙子,颛顼就命令重主管天,把神会合,命令黎主管地,来把民会合,以恢复原来的秩序,不再互相侵犯轻慢,这就是楚昭王和观射父所说的重和黎断绝地上的民和天上的神相通。

颛顼

这里我们可以看到,中国文化中“通”的这个观念算是比较接近现在所说的“传播”观念。当然,二者的差异也比较明显,因为地天通主要还是指的神与人之间的沟通,是上下之间的沟通。宗教及政治首领代表民众去与天沟通,同时让自己具有了统治正当性。

所以这种传播观念还是以统治者为中心,注重人与天沟通,轻视人与人沟通,注重与上位者的沟通,而轻视与下位者和平等者的沟通,或许这是导致中国没有西方当代传播概念的一个原因。

除了讨论和“上”进行沟通以外,受中国政治制度的影响,中国的传播观念比较强调中心向边缘的扩散、从上到下的宣传。所以也有很多学者发现,我们在引入西方传播概念的时候,其实更注重大众传播维度,而忽视人际传播、群体传播等其他传播的维度。

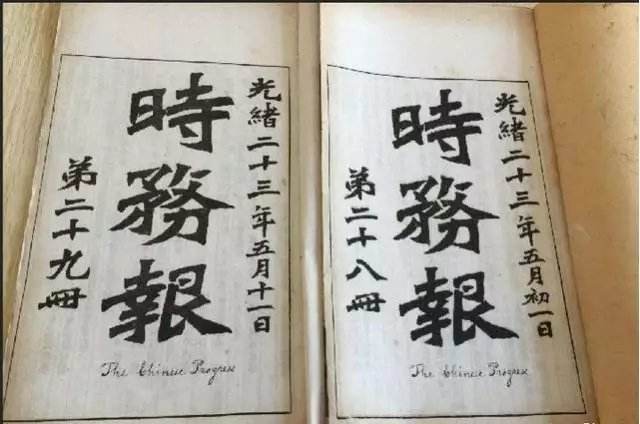

另外,中国传统的“通”的观念,还常常与身体有关系,血脉通畅是健康的表现,所以治疗都是为了使身体的系统由塞而通,比如“痛则不通,通则不痛”。这种观念经常被拿来理解传播和新闻的社会功能。比如近代梁启超提出的报纸具有的“去塞求通”功能就是一个体现。

民国时期的《时务报》

当然,传播与身体、医学治疗的关系,也是近代西方传播观念的一个重要维度。西方主要通过精神分析和各种传播方法来进行治疗,这也是近代以来西方传播观念的一个起源。这一点倒是和中国非常相似。

水的隐喻

我们前面还提到中文里经常用“沟通”“交流”来翻译communication。这两个概念背后的隐喻也颇得值我们关注。

“沟通”本意是通过人工挖沟,使两条河相通。比如《左传·哀公九年》就提到:“秋,吴城邗,沟通江淮。”而“交流”本来的意思是江河之水汇合而流,如东汉班昭《东征赋》中有“望河洛之交流兮,看成皋之旋门”一句。杜甫在《陪李北海宴历下亭》诗中也有“修竹不受暑,交流空涌波”。这两个词都是在近代才开始用作传播的意思,其实在古代都是与水、修建河道有关。

可以发现,沟通和交流,这两个词都与水有关,而水在中国的隐喻系统中居于一个非常重要的地位,有人认为水是中国文化的“根隐喻”,像时间、道德、规律、政治等很多方面的基本观念,其背后都是用水作隐喻。

比如,中国古代的“时”主要是指“时机”,不是我们今天的时间概念,那什么来讲时间呢?论语里面有一句话叫作“逝者如斯夫”,用这种方式来隐喻时间,如《老子》用“上善若水”、《孟子》用“人之性善,如水就下”来隐喻道德,用“水循道而流”“观水有术,必观其澜”来说 明规律,用“水则载舟,水则覆舟”来隐喻政治等等。

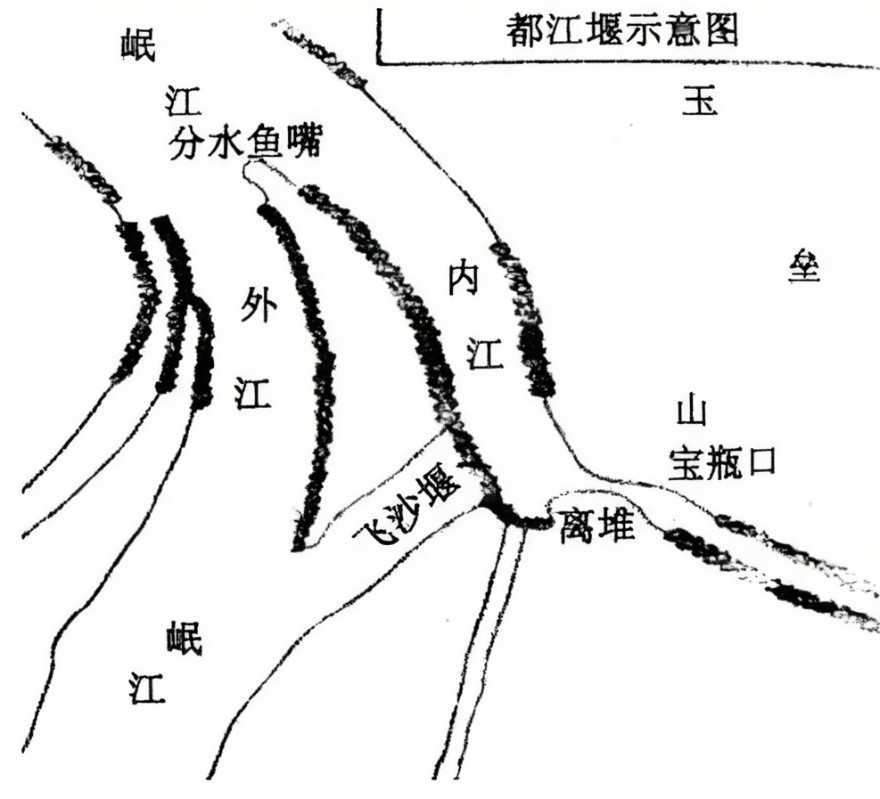

这或许和中国农业社会重视水利有一定关系。比如说美国汉学家魏特夫就认为,农业对水利的重视,甚至影响了中国的政治结构。所以后来我们用水来隐喻传播,也顺理成章。

战国时期的水利工程都江堰

但是也要注意到,不论是“沟通”还是“交流”,最终都是合而为一,都是不同的水流汇合在一起。这其实默认了传播一定可以达成一致。这种强调同一性而不是强调多元差异的传播观念,也带有中国的特色。

我们更看重思想的权威性,希望通过传播说服对方,或者双方达成一致,而较少意识到正是差异才促进了传播,或者说传播的目的,不一定是达成一致,也可以是求同存异、和而不同。

所以说,中国的传统的传播观念有它的独特性,但是这种独特性在现代并不起主导作用,它可能只是中国当代传播观念的一个背景或者底色。尽管受到传统的影响,但总的来说今天中国的传播观念主要源自西方而不是内生自传统文化。所以从如今全球化的大背景下看,要理解传播观念,必须把它放在更一般的语境下加以理解。

不过,这就是我们后面几集的内容了,从引进“Mass Communication”,到定为“传播”,以及这之后的长期使用中,在中国的传播观念之外,人们其实围绕“传播”形成许多不同的理解与需求。我们后面就来讲讲不同的传播观念。

好,这一集就到这里。感谢您的收听,我们下次再见。